栃木県下野市の下野星宮神社です。

別名、トトロ神社とも呼ばれます。神社の入口脇にトトロの大きな作成物が置いてあるからです。

上の写真でも左側に(神社の一の鳥居の脇)、少しだけ写っているのがトトロです。

そもそもは、かかし祭りでかかしとして登場したらしいのですが、今では、トトロ神社とも呼ばれるくらい有名になってそのまま置いてあるようなのです。

蛇のしめ縄も変わっていて、地域の人たちとともにある神社のようでした。

目次

トトロ神社とも呼ばれる星宮神社はNHKで蛇の注連縄で放映された

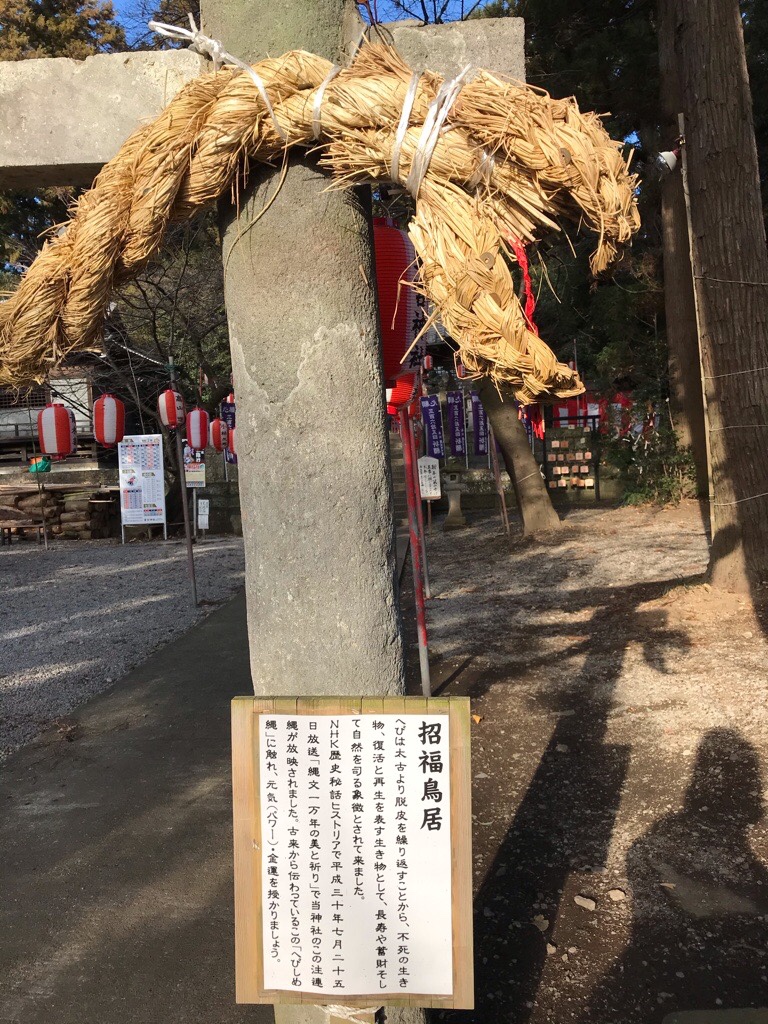

鳥居に蛇それも注連縄で作られた蛇が捧げられています。毎年11月に奉納されているのだとか。

二の鳥居に行きますと、その説明が書いてありました。

蛇は脱皮繰り返すことから、いろんな神社でも吉祥の生き物として扱われています。

今までご紹介した神社でも蛇を祀る神社がありました。ここ星宮神社でも「不死の生き物、復活と再生を繰り返す生き物として長寿た蓄財そして、自然を司る象徴とされてきました」

と書いてありました。

ここを読みますと、NHKの番組、「歴史秘話ヒストリア」でも取り上げられたそうです。

古来から伝わる「へびしめ縄」ということです。

しめ縄には、小銭が挟まっていましたよ。金運アップになりそうですね。

へびは、小さい龍とも言われていますよね。

秋の例大祭に限定の御朱印もへびが描かれている

秋の例大祭には、限定御朱印(秋の例大祭奉祝限定御朱印)が出されているのですが、そちらにも鳥居に蛇が描かれていました。

特に令和元年は、天皇陛下の即位に伴う特別御朱印もあって、11月には即位礼正殿の儀の特別御朱印や、大嘗祭の特別御朱印もあったようです。

残念ながら、私が行ったのは12月だったので、そのどちらにも日程は合わずでした。

私が行った時は、3種類の御朱印がありまして、私は「開」の印が入った四聖獣御朱印と、あすなろ竜神御朱印をいただきました。

そのあすなろ竜神様なのですが、金のもぐらと関係があります。

もぐらって、漢字で書くと、「土竜」と書くのですね。

神社の境内に、ある日もぐらが出現したのだとか。それも黄金のもぐらです。

金色に見えるのは、アルビノのもぐらだったからだそうなのですが、それにしても珍しい。

そこで金色のもぐら(土竜)にちなんで、明日桧(翌檜とも書く)の木で作られた柱を建てて「あすなろ竜神御柱」としたのだそうです。

明日は檜になりたい、空を飛べるようになりたい、そういう気持ちが込められているそうですよ。

参拝方法は、独特のやり方なので、後ほど書きます。

金運上昇とあるからには、参拝したいですよね(金運万来と書いてあるのも、やってみたくなるポイント)。

なにはともあれ、まずは、拝殿にて参拝です。

こちらにもお正月を迎えるからか、蛇のしめ縄が飾ってあります。

こちらの星宮神社は、そもそもは、厄除けや開運のご利益があります。

それにプラスして、金のもぐらですよ。

境内には13の境内社

こちらは、拝殿のすぐ下にあった境内社です。

2柱ありまして、大杉神社(大物主大神)と千勝神社(猿田彦命)です。

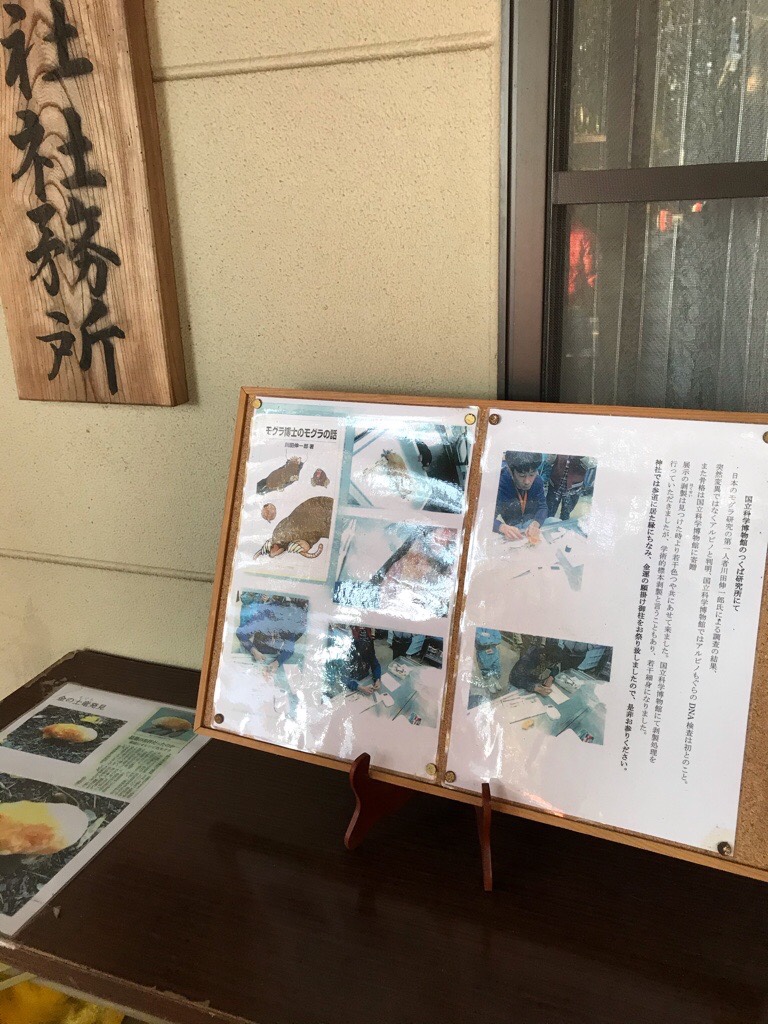

社務所前に金のもぐらの剥製がありました

こちらがその大変縁起のよい金のもぐらを置いてある場所です。

社務所前に土日のみ置いてあると書いてあったのですが、最初なかったのですよ。

そうしたら、一度しまっていたらしいのです。

社務所の人に言ったら出てきましたよ。

じゃーん

実際に見つかった時よりは、剥製になってからのほうが小さくなっていたそうです。

大変珍しいもぐらなので、国立科学博物館のつくば研究所にて調べたそうです。骨格は、国立科学博物館に寄贈したそうです。

見つけた時よりは、色やつやがあせてしまったとのことで、新聞記事によると、オレンジ色にも見えたとか。

宮司の奥さんが鳥居近くの参道でみつけ、ゴールドにも見えたと書いてありました。

今では色あせているとかで、茶色にも見えますよね。

神社で見つかったことから、「参道に居た縁にちなみ、金運の願掛け御柱をお祭りしました」と書いてありました。

それで冒頭にも書いた「あすなろ竜神御柱」が出来上がったというわけです。

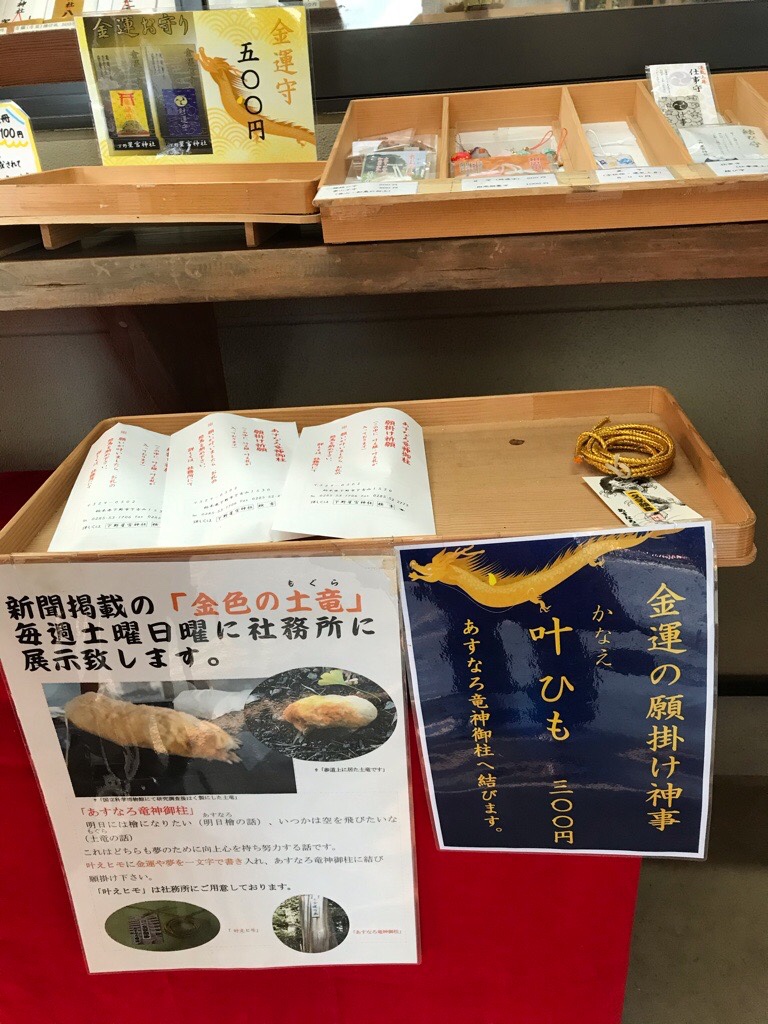

金のもぐらですから、それ以降は、金運アップということで、「金運守」や、金色の紐でできた「叶えひも」も授与しています。

金色のひも(叶えひも)をあすなろの木に結びつける神事

この金色のひも、叶えひもは、金運の願掛け神事に使います。

金色の叶えひもを購入します。

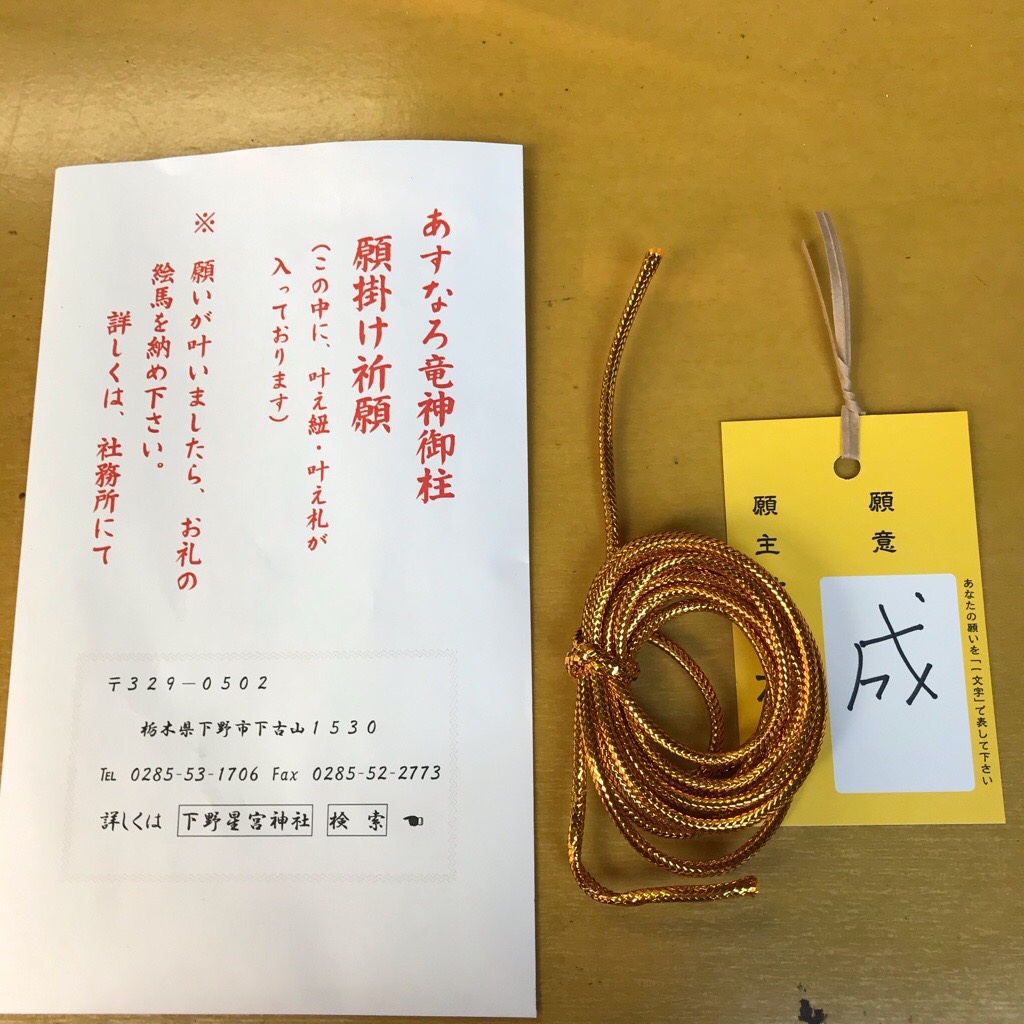

願掛け祈願ですが、この袋の中に、叶え紐と叶え札が入っています。

叶え札には、一文字だけ書くことになっていて、一文字だけとなると意外と思い浮かばないものです。

私は、名前と、「成」の文字を一文字書きまして、本殿に向かって左側、本殿と神楽殿の間を通って本殿の裏の林のほうに入っていきました。

神社本殿の裏側に行きますと、このように周りを囲った柱が見えますので、すぐにわかります。

柱までは、下っていきます。

そばには、写真付きで神事のやり方が書いてあります。

が、しかし、わかりにくいのですよ。

金の紐を取り出しまして、運通し棒に結びつけます。

ここで注意があります。

この柱には、いくつか穴が開いているのですが、この「運通し棒」を使って紐を通すだけです。

私は、最初見た時、穴に通してそこで結ぶのかと勘違いしていました。

このように運通し棒に結びつけます。

この運通し棒を使うことで、穴に通すことができるのですね。

私は、最初結びつけたほうを穴に突き刺してしまったのですが、逆でした。

結びつけていないほうから穴に通しますと、運通し棒とともに簡単に紐が柱の穴を通ります。

穴が見えるでしょうか。

注意書きに穴に紐を通して結びつけない、なのですが、見てわかるように穴に紐を通して柱に結びつけている人、多しなのです。

うーん、これは間違えてしまう人、多いだろうな。

「運通し棒」を使うと、穴には、紐を通すだけ、とはなかなか思いませんよね。

紐を穴に通すことで、運が通るということなのでしょう。

その後は、柱に抱きつくようにしまして、金の紐を柱に巻き付けます。

このように、です。

それまでは御札は持ったままです。

柱に紐を巻き付けてから、最後の最後に、御札を掛けます。

この柱が意外と太いので、女性だと巻き付けることが難しいです。

その時に、先ほどの「運通し棒」です。

運通し棒の先に紐が結びつけてありますから、運通し棒を横にすることで、女性でも紐を巻き付けることができます。

ちょっとしてコツが必要ですけどね。

柱に抱きつくようにして、運通し棒の先に結びつけてある紐を手にすることで、紐が柱に巻き付きます。

そうして、柱に紐を結びつけてから、最後に先ほど書いた札を紐に結びつけます。

私はちょうど、神社の関係者の方がそばにいたので、教えてもらいましたが、これはいなかったらどうなっていたころやら。

それにしても穴に通してそこで結びつけてしまっている人が多いことを見ることからも間違えてしまうことはしかたないかなとも思うのです。

教えてくれる人がそばにいなかったら、私も穴に紐を通して半分だけ巻きつけてしまっていたはずです。

2種の金運守りや祭典月限定の特別御朱印

秋祭や七夕祭り、かかし祭りなどお祭りの時の特別御朱印です。

いろいろありますね。これはその時期に参拝に来ていたら欲しくなりそうです。

私が御朱印をお願いしている時も次から次へと御朱印を求めに来る人が絶えませんでした。

星宮神社ですから、星守という星がついたお守りが「方位除け」のお守りになっていました。

面白いのが「案山子(かかし)守り」です。かかし祭りも盛大に行われているようです。

その時にできたのが入口の鳥居のところにあるトトロですから。

案山子守は、登山や知恵の向上なのですね。

それにしても金運の2種のお守りがいいですね。

金色のほうのお守りは、鳥居ともぐらが描かれています。

紫というのか、青というのかのほうのお守りは、財運守となっていて勾玉が書いてあります。

貝にちなんだ貝(開)運守りもありました。

仕事守や、相思相愛守というものありましたよ。

日本一の行灯祈願鳥居は昼間はピンク色にみえる鳥居

ちょうど、年末に星宮神社に行ったので、恒例となっている行灯鳥居を見ることができました。

この鳥居は表参道ではなく、西参道の入口にあります。こちらの鳥居にも、蛇がいましたよ。ただし、注連縄ではなかったですね。

行灯となる鳥居なんてこれまた珍しいですね。祈願鳥居なのですよ。

巻きつけられた布の色は、毎年変わるそうなのですが、今年(令和2年用かな)はピンク色です。

毎年、恒例となっているそうです。

夜も見たかったですね。

まわりは田んぼになっていますので、田んぼの遠くから夜、暗くなってから神社を見ると、どんな具合になるのでしょう。

行灯鳥居の周りには、願い事がいっぱい書き込まれていました。祈願鳥居ですからね。

行灯鳥居は、節分ころくらいまで置いてあるそうなので、お正月いっぱいは、みることができそうです。

星宮神社の近くには、華蔵寺(下野大師)も

大きな招き猫で知られる下野大師の児栄山、華蔵寺(けぞうじ)です。真言宗のお寺です。

保護猫がいたり、猫神様の御朱印があったりしますので、招き猫が置いてあるのでしょうか。

参拝した時が年末だったので、初詣の準備が行われました。

大晦日には、カップろうそくを灯すとかで、山門を入ってすぐのところに、そのカップがいっぱいありました。

除夜祭ということで、夜11時ころから灯すようです。

山門を入ってすぐのところに、聖天様のお堂がありました。

このお寺は、見どころ満載のお寺になっています。

確かに、何かの見どころがないと都内でもない限り、行きませんからね。

今のお寺さんは、どこも参拝者を確保しなければと工夫をこらします。

だからでしょうか、インスタ映えしそうな背景にある、金剛剣です。

引き抜こうとしても抜けませんでした。あらゆる厄難を切り抜くと言われる密教の法具です。

真の信心を持つ人にしか抜けないのだとか。

このような「おもかる石」もありました。

灯ろうの前でお願いごとを祈念して、一番上の石を持ち上げるそうですよ。

それが持ち上げる前に感じた予想より重いか、軽いかによって願い事が叶うかかなわないが分かれるというもの。

そういえば、これに似たようなものが高野山にもあったような気がします。

こちらが本堂です。初詣には、護摩焚きがあるようです。新春初護摩祈祷祭です。

ご本尊は、大日如来です。他にもお堂がありますので、聖天様とか、不動明王の御朱印もあります。

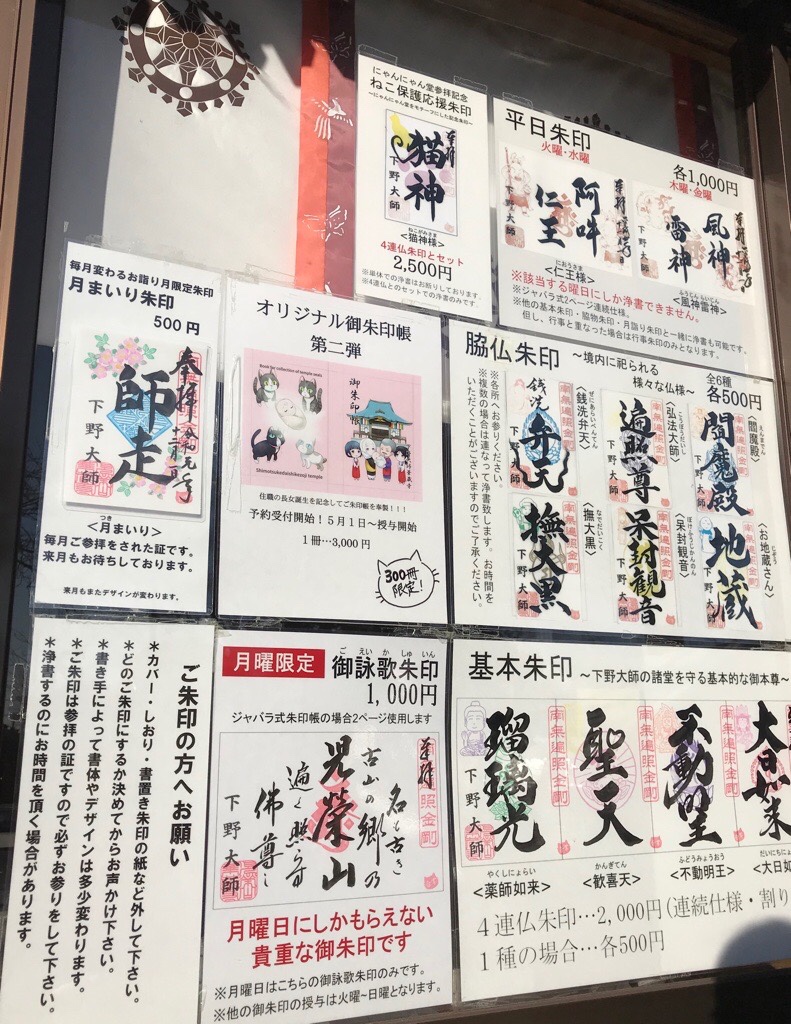

御朱印が種類多い。四連のものは2000円に

四連仏の御朱印が以前は、1,500円だったと他のブログで見たのですが、今は、2000円になっています。

1種類の場合は、500円です。

四連仏だと割り印が入るそうです。4枚書いて、最後のところに日付が入ります。

基本朱印は、お堂の仏様のものですが、それ以外にも脇仏の御朱印もあります。

その他、月曜日にしかもらえない貴重な御朱印という、御詠歌の御朱印もありました。

ほかにも平日御朱印がありまして、火曜日、水曜日は仁王様、木曜日、金曜日は風神雷神となっていました。

平日御朱印は、御朱印帳の2ページ分を使うので、1000円になります。

その他には、月参りの御朱印もあります。こちらは、毎月変わるとのこと。

変わっているのが保護猫の猫神様の御朱印です。ねこ保護応援御朱印です。

猫神様は、この御朱印をいただくところの左側の小屋のようなところの前に参拝する場所が設けられていました。

しかし、これら御朱印をすべていただくとしたら、1万円近くしてしまいますね。

寺務所の御朱印を受け付ける前には、なで大黒様がいました。

なでる場所によってご利益が違うのだそうです。

御朱印については、私は、とりあえず、基本の四連仏のものにしました。

本尊様の大日如来のほか、不動明王、薬師如来、歓喜天の4体です。

ただ、御朱印1体が500円というのは、栃木県価格にしては、高いかな。