今まで、七福神めぐりは何度か書いてきました。

新宿山の手七福神めぐり(善国寺の毘沙門天の続きから)2020年の初詣にいかが

今回は、4回目ということで江戸最古の七福神めぐりと言われる谷中七福神めぐりについてです。

谷中七福神は2020年については、1月1日から1月10日まで開催されています。

(別の七福神めぐりで7日すぎに行ったら、もうやっていないと言われたことがあるので、いつまで開催されているのか確認したほうがいいですよ)

私が回ったのは、田端駅スタートなので、東覚寺からです。

東覚寺(福禄寿)→青雲寺(恵比寿)→修性院(布袋尊)→長安寺(寿老人)→天王寺(毘沙門天)→護国院(大黒天)→不忍池弁天堂(弁財天)

の順番で回りました。

ちなみに、

東覚寺から青雲寺まで約1km→青雲寺から修性院まで0.1km→修性院から長安寺まで0.7km→長安寺から天王寺まで0.3km→天王寺寺から護国院まで0.9km→護国院から不忍池弁天堂までが1.1kmあるといわれています。

七福神めぐりとしては、5キロ程度の道のりです。

江戸最古の七福神めぐりと言われるだけあって、この七福神となるお寺さんは変遷があったそうですが、2020年における谷中七福神めぐりは、上記のお寺となります。

目次

2020年バージョンの谷中七福神めぐりは東覚寺(田端)スタート

こちらの七福神めぐりですが、御朱印帳を持っている人もそれなりにいますが、けっこうな数で見たのが七福神が描かれた和紙に御朱印を押してもらうタイプのものです。

私は御朱印帳でのにしてしまったのですが、後で、この和紙に押印してもらったほうが良かったかなと、ちょっと後悔しました。

あとで、見本となるものをお見せいたしますが、七福神めぐりをしながら、巻物のように持っている姿を見かけました。

それと高齢者のグループです。

他の七福神めぐりよりは、距離的に短いのか高齢者でも1日でめぐることができるようです。

ちなみに、各寺院の拝観は、午前9時から午後5時まで、となっています。

護国院で御朱印をいただく時、「逆から回っているのですね」と言われたのですが、ほとんどの場合、上野の不忍池の「弁財天」からスタートするようです。

しかし、その逆パターンもありえます。団体で回る人は、意外と田端駅スタートが多いのではないでしょうか。

本堂には、福禄寿がいます。

東覚寺の山号は、白龍山です。

それだからか、お賽銭箱の前には龍のような模様が入っていました。

私は普段の谷中における寺院の状況がわからないのですが、七福神めぐりの期間だけ参拝してもいいようになっているのかもしれません。

スタートですので脇の寺務所において、御朱印を押してもらう和紙を買い求める人で混雑していました。

(おそらくここの東覚寺、もしくは、上野不忍池の弁天堂が起点となるので、どちらかのお寺が混雑しがちです。それ以降は紙を手にしていますので、御朱印を押していただくだけの人が多くなります)。

私は、御朱印帳でしたが、手際よいので、それほど待たないでも御朱印をいただけました。

七福神めぐりをしていると、至るところでこのような七福神のミニチュアや絵が置いてあるのを見かけます。

七福神の時以外は、ひっそりとしているのかなと思いました。

1月1日から10日までは、東覚寺の庭園も見学できるようでした。開放期間として、書いてありました。

私は入口のほうしか見ていないのですが時間がある人は見ておくといいですよ。

庭園の開放時間は、午前9時から午後4時までとなっていました。

七福神めぐりより庭園は早めに閉門するようですので、気をつけてください。

東覚寺の隣には赤紙仁王尊

七福神めぐりとは関係ないのですが、東覚寺の隣には赤紙不動尊がありました。

後ろには、不動明王の明王殿です。

身体の悪い部位と同じ場所に赤い紙を貼ります。

祈願が成就したら御礼参りをするのですが、その時にわらじを奉納するそうです。

最初見た時、赤い紙といい、脇には草鞋の藁が見えて、一体なんだろ?と思いました。

阿吽の仁王像(仁王阿吽)があるらしいのですが、赤い紙がいっぱいで見えませんね。

石造金剛力士立像と書かれていましたが、「赤紙仁王」の名前のほうが知られています。

宗海という僧侶が願主となって建立されたのですが、当時、江戸市中に疫病が流行っていてそれを鎮めるために建てたそうです。

この隣には、田端八幡神社があったのですが、江戸時代はそちらの田端八幡神社の門前に、この赤紙仁王があったそうです。

それが神仏分離で東覚寺に移され、さらには道路拡張工事で、平成20年には従来の場所から約7メートル後方に移ったそうです。

田端の東覚寺を出ると、今度は西日暮里方面へと歩いていきます。

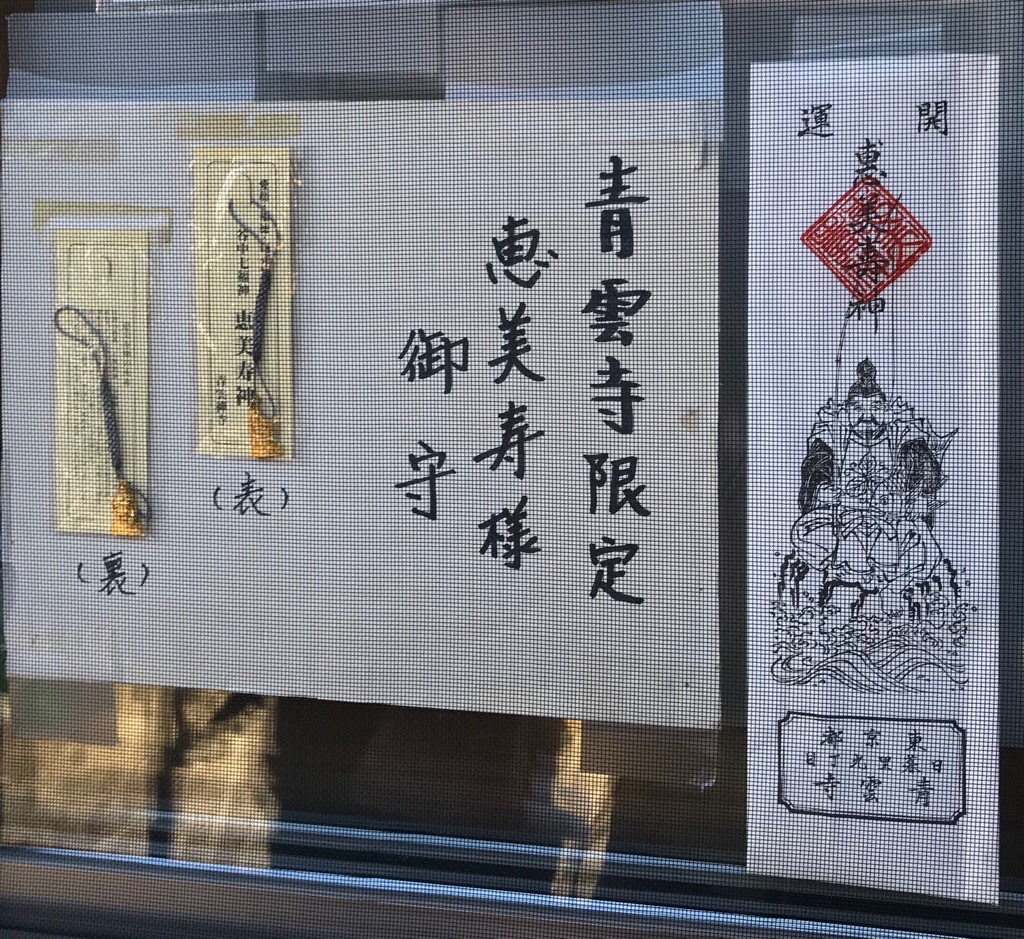

青雲寺は恵美寿天(恵比寿天)

青雲禅寺と書かれている青雲寺です。

ここでは面白いことに、恵比寿天の字が、「恵美寿」と書かれていました。

「美に恵まれた」とも読めますね。

青雲寺は、青雲禅寺と書かれているように、禅寺ですね。谷中七福神は、江戸最古の七福神と言われるだけあって、古刹ばかりです。

青雲寺には、下の写真のような恵美寿様お守りもありました。

なんだかとても縁起の良さそうな字になりますね。「恵美寿」と書きますと。

本堂脇には、恵比寿天、いえ、恵美寿様の絵も立ってありました。

もう少し遠くから写した写真です。本堂向かって右側に寺務所がありまして、そこで御朱印をいただきます。

こちらも手早く出来上がりました。書き手が多くいるのでしょうか。

春になって木々に花が咲く頃は、見ごたえのあるキレイなお庭なのでしょうね。

まさに、絵になるお寺です。

さて、次は同じく西日暮里の修性院へと向かいます。

修性院は布袋尊の絵が壁にもありました

谷中七福神でめぐるところ、日暮里にしろ、田端にしろ、まわりはお寺が多いです。

谷中七福神は、七福神めぐりのお寺だとわかるように「青い旗」が立てられているので、それを目印にしますが、すぐにわかったのが、修性院です。

なぜなら、近づくにつれ壁に布袋様の絵が描いてあるのがわかるからです。

間違えることなく到着です。

第六世修性院日運上人によって開創さらたお寺です。元禄時代に今の場所に移転したそうです。

文化文政の頃から、「花見寺」呼ばれて、上野の山の斜面を利用した広い庭園に数多くの花木が咲いていたそうです。江戸の庭園名所になっていたそうですよ。庭造りの名人、岡扇計によって庭前に仮山が作られたり、庭がたいそう趣があったそうです。

花見には、長唄や浄瑠璃、俳諧の会も催されていたそうです。

境内の一堂宇に布袋尊を安置し、江戸時代のころから信仰されてきたとのこと。布袋像は江戸中期の作であるといわれています。

門のところの漢字が読みにくいのですが、「修性院」です。運啓山修性院です。

江戸最古の谷中七福神の青い旗も見えます。

本堂の中には、立派な布袋さまの像がありました。これが江戸中期の作だったとは。

谷中七福神では、このように靴を脱いで本堂に上がって拝見できたり、御朱印をいただくことが多いので、脱ぎやすい靴だと便利ですよ。

紐がいっぱいだとか、脱いだり履いたりするのが面倒なブーツだと時間がかかってしまいますからね。

高齢者も多めの谷中七福神めぐりなので、靴を履くのも高齢者には時間がかかっていました。

このように、中に入ってから御朱印をいただきます。

子どもが七福神めぐりに来ていて、布袋様のお腹が大きいねと言っていました。

大きくてみごとな布袋様の像です。

それにしても七福神めぐりをしているとどうしても御朱印のほうに夢中になってしまい、お寺の中の見るべきものを見ていなかったりしています。記憶に残っていないというのか。

それほどまで御朱印のほうが大事になってくるのですよね。

修性院も、きらびやかなお寺のご本尊などあったみたいなのですが、どうも記憶に残っていません。

ここからはしばし歩いて、日暮里駅方面に向かいます。

日暮里の駅から近いのは天王寺なのですが、修性院からの道は、まずは長安寺へとなります。

長安寺(寿老人)はこじんまりした敷地にあって

住宅街のさほど広くない敷地に長安寺があります。臨済宗のお寺です。

みごとな松なのですが谷中七福神の旗が無ければ通しすぎてしまいそうな場所にあります。

ここまで来ますと、谷中墓地(谷中霊園)も近いので、お寺が多いです。

この長安寺の寿老人像は、徳川家康公が納めたものと伝えられ、等身大の寄木彫刻で左脇に鹿を従えた座像となっています。

私は見たのか記憶がないのですが、本堂の中央の上の壁面に鳳凰、そして奥の両袖壁面に昇龍、降龍があって、三代目伊豆の長八作となっています。

小さなお庭には、石仏がありまして、頭に1円玉を乗せていますね。

寿老人の御詠歌は、「慈悲深し 仁徳をなす おのおのの しそんえながく じゅふくあたえん」です。

本堂の前庭にある石造層塔は、屋根の軒反りからみて鎌倉時代のものだろうといわれています。

大道山と書かれた隣に「おしなべて たかきいやしき そうぢじの ほとけのちかひ たのまぬはなし」と卍の下に書いてありました。

これは御詠歌なのだそうですが、詳しくはわかりません。

長安寺やっと半分まで来ました。今度は日暮里駅近くまで歩いていき、駅近の天王寺に向かいます。

天王寺は毘沙門天だけでなく大聖釈迦牟尼如来像など見どころ多し

護国山 天王寺です。

私は以前にも谷中めぐりでこの天王寺の写真を撮ったことがあります。

こちらのブログではなかったですが。

その時、中に入ったわけではなかったのですが、今回、御朱印をいただくので中に入ったら見どころがいっぱいあって、キレイなお寺だとわかりました。

山門です。10月から3月の日の短い期間は、開門が午前6時となって、閉門が午後五時と書いてありました。

山門も歴史ある門ですね。今回、中まで入ることができてよかったです。

以前に来た時は、もう一つの門からこのようにして、大仏様の写真を撮っただけでした。

そばまで寄ってみるとこのような坐像でした。立派な像です。

大聖釈迦牟尼如来像と書いてありました。

鎌倉時代に日蓮上人の弟子によって開創されたのがこの天王寺の前身である感応寺です。その後、江戸時代に天台宗に改宗して護国山天王寺となったそうです。

谷中のシンボルだった五重塔(放火によって焼失)が幸田露伴の『五重塔』のモデルとなっています。

本堂にてお参りします。

そばにあるのは、枝垂れ桜でしょうか。花の咲く季節はキレイなお庭ですから絵になりそうです。

比叡山からお迎えした毘沙門天がいらっしゃるのが天王寺です。

そもそも東叡山寛永寺は、比叡山延暦寺と同じように作られていて、鬼門除けとなっています。天王寺は、鞍馬寺にあたるお寺になります。

そこで比叡山の円乗院から毘沙門天の木像をお迎えして本尊として東叡山の守護寺としたのです。

天王寺は、江戸時代、江戸の三富とよばれる富くじの寺院だったそうです。富くじは寺院の維持費用を生み出すためのものだったとか。京都鞍馬寺では富くじを興行していたそうです。それだからか、天王寺でも毘沙門天とお祀りすると同時に、富くじを興行していたそうですよ。

毎月3日に護摩供を奉修しているとのこと。

先ほども書いたように、御朱印をいただく場所の近くには、このような七福神のお人形もありまして、いい感じです。

御朱印所を指し示す看板の後ろには、ネズミの絵が書かれた切り絵です。

お正月らしい飾りです。

今回は、お庭もじっくり拝見させていただいて、七福神めぐりの時だけでなく、春にも来たくなりました。

谷中墓地が目の前ですので、谷中墓地にて、有名人のお墓があるのだなと感じながら歩きました。

すこし足を伸ばして徳川慶喜公のお墓なども見てから、次の大黒天へと歩いていきました。

護国院は大黒天で、甲子の日に護摩祈祷をやっていることを知る

ここは大黒天を祀る護国院です。

こちらも本堂に上がらせていただきました。

御朱印を目の前で書いていただいたのですが、素早く書くのに達筆で驚きました。

護国院は、東叡山釈迦堂とも呼ばれています。徳川家光が大切に秘蔵していた藤原信実の描いた大黒天の画像を護国院の開祖である生順大僧正に送ったことから、始まっています。生順大僧正は、上野の東叡山開創に置いて天海大僧正の片腕となった人です。

それ以来、この像をお祀りして鎮護国家と開運隆昌を祈って護国院大黒天として信仰されてきたそうです。

立派な大黒天を拝むことができました。

私は、以前に甲子の日に「元祖山手七福神(目黒)」の大黒天である大圓寺の甲子の日の護摩祈祷に参加したことがあります。

そのことは、ブログにも書きました。大円寺での大黒天の甲子護摩供です。

大圓寺は何度も行ったのですが、こちらの護国院でも甲子の日の護摩祈祷を行っていることを知りました。

60日に一回巡ってくる甲子の日です。

今年(令和2年)の納めの甲子は、11月17日なのですね。11月の甲子の日は重視されているのですよね。

それとは、別に毎月3日にも、「大黒天御縁日護摩祈祷」と書かれていました。この護国院では3日を大黒天の御縁日にしているようです。その御縁日にも護摩祈祷を行うのですね。

「江戸最古の七福神」と書かれたとなりに、七福神の絵が描いてありますが、これが冒頭で書きました七福神めぐりをする人が最初に買い求めていたという和紙のことです。

この紙に七福神めぐりをしたら印を押してもらいまして、全部回って完成すると立派なものになります。

額に入れて飾っておけば、縁起も良いし、見栄えもいいしで言うことなしです。

(私は御朱印帳に御朱印を集めていたので、御朱印帳にしてもらいましたが、ちょっぴり後悔)

七福神の絵の下には、今回の谷中七福神めぐり(田端駅前にも置いてあった地図)の地図が貼ってありました。

谷中七福神ですが、七福神めぐりの地図には御利益も書いてありました。

東覚寺の福禄寿は「人望」→青雲寺の恵比寿様は「正直」→修性院の布袋尊は「大量」→長安寺の寿老人は「長寿」→天王寺の毘沙門天は「威光」→護国院の大黒天は「富財」→不忍池弁天堂の弁財天は「愛嬌」となっていました。

ところで、布袋様の「大量」って何の御利益でしょ?

巳成金で知られる不忍池弁天堂にて弁財天の御朱印をいただいて完成

弁財天は、芸ごとの神様でもありますから、提灯には芸能人の名前もありました。

ここで谷中七福神めぐりは、終了となります。

こちらからのスタートの場合が多いようなのですが、私たちはここで終わりです。

不忍池で終わりとなると、ついでに不忍池のほとりも散歩できますね。

不忍池の弁財天といえば、巳成金です。

早速ですが、令和2年の巳成金(みなるかね)の日がわかったので、ここで書いておきます。

令和2年は、9月23日です。9月の第二巳の日なのですね。

午前10時と午後2時に所願成就大般若祈祷会があります。私は、午後2時の祈祷会に参加したことがあります。

ダメ元で行ってみたら、間に合ったという大般若祈祷会です。

巳成金の小判のお守りと福財布がでます。

私もびっくりしたのが、巳成金のお祭りの日は、午前5時から御堂が開いていることです。

ここにも、開堂午前五時から閉堂午後五時までと書いてありますね。

弁財天のお使いは蛇ですから、巳の日が御縁日です。

毎月初巳の日(午前十時、3日の初巳の場合は、午前11時)に大祈祷会が行われています。

弁財天様のキレイな絵がありました。

御堂の中では、お守りも売られていました。

弁財天が奏でる琵琶ですね。

不忍池の弁財天に来た時は必ず写真を撮っている、大黒天堂です。

初巳の時も大黒天尊護摩供があるのですね。

甲子の日も大黒天尊縁日護摩供があります。

ちなみに、巳成金(みなるかね)が気になる人は、こちらの立て札でチェックを。

不忍池の弁天堂では、初巳の日を重視しているようです。

初巳の日が並んでいます。

令和2年9月の初巳の日が、9月11日ですから、その12日後の9月23日が巳成金大祭なのですね。

江戸最古の谷中七福神めぐりは、お寺ばかりでした。他の七福神めぐりは、神社が入ったりお寺が入ったりするものですが、谷中七福神はお寺めぐりとなります。

巻物のようにして、和紙を持ちながら七福神めぐりをするのも良いものです。

それに谷中七福神は、歴史ある七福神めぐりだと実際に巡ってみるとわかってきます。木造建築も古かったりしますから。

江戸最古の七福神めぐりは、それほど距離が遠くまで歩かないといけないものではないですね(一説では、全部を回るのに、1時間半で回れるといわれいるとか。そこまですぐに回り終えることはないですが)。

高齢者の団体も回っているくらいです。

何日にも分けて回る必要があるわけでもないので、初めての七福神めぐり体験にいかがでしょうか。