どっしりとした赤い鳥居がめだちます。冬であっても鬱蒼とした杜の中にある神社のイメージです。

今回は、峯ヶ岡八幡神社です。川口市内の神社や寺院を巡った時の記録です。

川口市で、なかなかいいなという思う試みがあります。

川口九社詣です。

勾玉巡りと呼ばれていて、前回の武州川口七福神がお寺さんなら、こちらは神社です。

前回のブログ→ 川口七福神で西光院(東川口)へ行ったけど

それも川口市内の九社をめぐることができます。川口市内には、35社あるそうですが、その中で選ばれた神社ですから、歴史も古いです。

その九社の中でも今回、参拝してみた峯ヶ岡八幡神社は、歴史も長そうで由緒ある神社だと思います。

ただ、御朱印の面ではシンプルな昔からある御朱印なので、今のカラフルな御朱印というよりは渋い感じになりますね。

だからなのか、いまいち、この九社の中でもネットでの話題に上がっていないように思うのです。

しかし、私は歴史の面では実力派だと思っております。長年、地域を護る神社だっただろうと。

目次

川口では九社詣の勾玉巡りが知られてます

峯ヶ岡八幡神社は、境内の敷地が広いです。参道も長いのです。表参道から上がってくると、この峯ヶ岡八幡神社は高台にあることがわかります。

社門のところから、歴史を感じます。境内は約7,700㎡もあるそうです。

400本以上あるという木々も境内の広さがあってこそ、です。

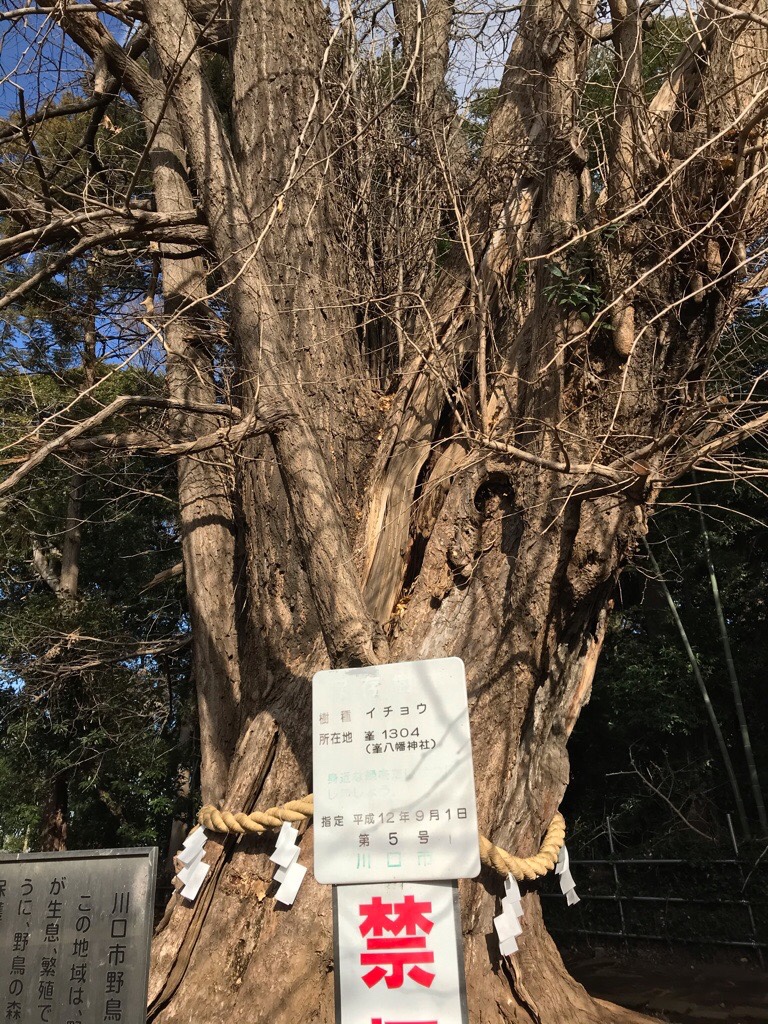

御神木は樹齢700年、樹周8m、幹経2.5mの大銀杏です。

これらの木々を含めて「峯ヶ岡八幡の社叢(しゃそう)」として川口市の天然記念物になっています。

さて、川口の勾玉巡りは、まるで勾玉のような形で配置された神社をめぐるために付けられた名称だと聞きます。川口市内全体を守っているというのか。

ですから、川口市内をぐるっと廻るような形でめぐることになります。

この勾玉巡りは、時計回りでも反時計回りでもいいのですが、勾玉のようなルートで廻るのがいいとされています。

もちろん、決まりはないので、好きな順番に回ってもいいのですけどね。

川口神社、鳩ヶ谷神社では売っていないそうなのですが、専用の御朱印帳に九社の御朱印を押してもらって、すべてめぐれば、満願印もいただけるということです。

記念品も川口神社や鳩ヶ谷神社以外ではいただけるそうなのですが、それは専用の御朱印帳を使った人だけということです。

ところで、お寺さんが主体の川口七福神めぐりでは満願印はあるのかしら?というか七福神めぐりで満願印は聞かないですよね。

ただし、川口七福神めぐりと異なって、こちらの勾玉巡りは、お正月の1月14日までは実施していない、とのことです。

確かにこの時期は、神社の忙しさはすごいですからね。

余談ですが、川口九社、勾玉巡りの神社は、「氷川神社」という名称の神社が3社もありますので、参拝に行くとき間違えないようにしてくださいね。

鎮守氷川神社、元郷氷川神社、鳩ヶ谷氷川神社、そして、川口神社、前川神社、東沼神社、七郷神社、九重神社、峯ヶ岡八幡神社の九社です。

バスを使って川口市内の神社めぐり

神社の額には、「八幡宮」の文字がみえます。

謹賀新年の立て札がまだ残っている時期でした(新年昇殿祈祷についても)。

しかし、1月の松の内をすぎるとお正月気分は少なくなっていますね。

峯ヶ岡八幡神社は、初詣のみならず、七五三、初参りなど地域の人が来ているような神社です。

それだけに峯ヶ岡八幡神社は、川口市内でもバスを使うなどしないと行きにくい場所にあります。

川口駅と草加駅の真ん中にあるというのかな。

むしろ草加駅のほうが近いのかもしれません。

敷地が広いために社殿も見やすい峯ヶ岡八幡神社

境内の広さはすぐにみてわかります。

鎌倉時代に鎌倉の鶴岡八幡宮の社領であった矢古宇郷に勧請された八幡です。川口の地であっても鎌倉の鶴岡八幡宮の社領だったのですね。

御神木は大きな銀杏の木

こちらが先程から書いている御神木です。

銀杏の大木ですね。天然記念物としては、峯ヶ岡八幡神社の木々全体となっていますが、こちらも含まれるのでしょう。

川口市の文化財センターのサイトによると、

峯ヶ岡八幡神社の約7,700㎡の境内には、樹齢600年、高さ27m、目通り8mの大イチョウをはじめ、ヒノキ、シラカシ、スダジイ、タラヨウなど400本余の樹木をはじめ、ヤブミョウガ、クサソテツ、ベニシダ、アズマネザサ、ヤブコウジなどの草本類がよく繁茂しており、独特の植生をなしています。地域を代表する鎮守の森です。

木々のみならず、草木も入っているのですね。

峯ヶ岡八幡神社には、末社も多いです。

稲荷社、諏訪社、日枝社、神明社、白山社、御嶽社、須賀社などあります。

こちらは、諏訪社です。

軍神、水神、風神でもあるのですが、夫婦でお祀りされているので、縁結びや安産、夫婦和合の神様でもあります。

こちらは、左から日枝社、神明社、白山社です。

神社としても日枝神社や神明宮、白山神社として知っている人も多いですよね。

商売繁盛の神様といったら、やはり稲荷社ですよね。

稲荷社も峯ヶ岡八幡神社の末社にありました。

こちらは、社門の外にあった御嶽社です。

それにしても木の根っことか見えていまして、神社の杜という様相です。

峯ヶ岡八幡神社の御守には大銀杏の700年間の御神徳が込められた開運守

峯ヶ岡八幡神社のいわれからすると、「勝守」が有名なのだと思います。

将門の乱にて源経基が、前九年の役にて源義家が、後三年の役にて源義光が、この峯ヶ岡八幡神社で必勝祈願をしてすべてに勝利したという縁起の御守です。源氏ゆかりの勝守ですからね。これは人気が出そうです。

それと御神木の大銀杏のデザインを使っている峯ヶ岡八幡オリジナルの「開運守」です。

私が最後まで悩んだのが、鯰絵御守です。

ナマズですから、地震除けの御守。地震災難除け財布守りとなっています。お財布に入れるタイプの御守なのですね。ナマズの絵の御守です。

神社ばかり行っている私なので、御守も多すぎと言われるくらい持っているので、ここはグッと我慢しました。

御朱印だけにとどめておきましたよ。

勾玉めぐりで、こちらの峯ヶ岡八幡神社に行く人は、御守もぜひ、チェックしてみてください。