龍が好きな人にぜひともおすすめしたいのが田無神社です。

最近は、龍を飼うだとか、龍が人気ですよね。金運もアップしそうなイメージあります。

田無神社には、5つの龍が鎮座していまして、その中でも金の龍がいらっしゃる本殿が開いている、として、酉の市に行ってみましたよ。

以前にも田無神社の酉の市には、行ったことがありますが、今回は、2019年、令和バージョンということで行きました。ただ、龍神様のことばかり書いてしまって、酉の市のことは、ちょっとだけしか書いていません。御朱印も酉の市の特別版だったとことは、最初にお伝えしておきましょう。

酉の市ですが、2019年は2の酉までですね。前回、田無神社の酉の市に行ったときは、確か三の酉まであったはずと思いました。

今回、私が行ったのは、11月8日だったので、今年は、あと11月20日ですよ。

目次

青龍、赤龍、白龍、黒龍に金龍をお祀りする田無神社

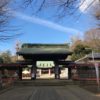

西武新宿線の田無駅から徒歩で10分ほどで到着しました。

田無駅前から田無神社まではバスがよく通っていて車のとおりが激しいですが、比較的わかりやすい場所に田無神社はありました。

比較的こじんまりとした神社で、地元の人たちの中に溶け込んでいるような神社です。

場所は、西東京市田無町3-7-4になります。グーグル・マップを見ながら行ったのですが、入口が別のところを指していて、遠回りの道になっていましたが、上の写真にあるように、田無駅からわかりやすい入口がありましたので、思ったよりも近かったです。

私は、一昨年にも田無神社の酉の市に行っていまして、その時は、本殿に上がらしていただいて、中の貴重な彫刻とか見たのですが、そちらの「本殿見学」が夕方の6時からになっています。

東京文化財ウィーク「本殿特別拝観会」といいます。特別拝観ができるのです。

梁・欄干・柱・桁を始め正面御扉・木鼻・腰組・階段に至るまで総彫り物づくしであり、見る物をして感嘆させるものであります。本殿は文化財の指定時より火災を防ぐ等の目的の為、覆殿を以て覆われていて外よりは見ることが出来ません。一般の方が覆殿に入る事が出来るのは1年でこの行事の時だけです

30分くらいで、何人かまとめて見学します。午後5時くらいから受付はしているようでした。

予約は不要ですが、午後6時から8時までとなっていて、1回30分のミニツアーような形式です。

前回の酉の市は、この特別拝観を中心にしたため、あまり田無神社の龍を見ていなかったので、今回は、酉の市に行くことと、五つの龍を見にいくつもりで行きました。

ちなみに、五体の龍は、「東・西・南・北と中央」の五箇所を守っています。

五龍神様(東西南北と中央本殿)を写真で

私は、風水に関してもいろいろと調べていますから、この5体の龍神様は、五行思想から来ているのだなとすぐにわかりました。

田無駅から近い鳥居のところがすぐに階段がありまして、少し登ります。

その階段すぐ脇に「赤龍」が鎮座していました。一の鳥居を入ったらすぐの場所です。

赤龍は南を守ります。五行思想を知っていれば、南ですから、赤なのだなと。

南、赤、夏は「火」の象意です。

南を守る赤い龍神様です。田無神社に行けば、この立て札を目印にして龍神様を探しましょう。

「書斎・学業・勝負事・昇進等に関する事を司り、灯火の様な先見の明を与えます」との説明です。

南方(南・東位)とはいうものの、南から東、南東方向も守っているのですね。

アバウトでしょうから。

赤龍神様の前には、お酒などお供えできる場所もありました。

上の写真では龍神様がわかりにくいので、もう少しアップで写真を撮りましたよ。

赤といっても派手派手ちっくな赤ではありませんね。

入ってすぐの場所だったので、おおっと思いました。見過ごすことのないように、気をつけてください。

手水舎の手前です。

東西南北を守るとはいえ、参道が長く縦に伸びているので、南がここだったら、東西の龍神様はどこかなと思っていました。

参道を歩いていたら、またもや、すぐに龍神様が。

今度は白龍です。

五行思想では、西といったら白ですね。西、白、秋は「金」の象意です。

西方とはいうものの、こちらも南、西と書いてありますから、南西方面もなのでしょう。

これもアバウトになります。

「倉庫・金運・飲食・結婚運等に関する事を司り鉱脈を掘り出す様な収穫へと導きます」

婚活中の人は、この龍神様をお参りしましょう。

お供え物を置くことのできる場所の上にある彫り物の龍も見事です。

下から写真を撮りました。確かに白い龍です。

二の鳥居の手前に鎮座していましたので、これまた見過ごすことのないように。

手水舎の向かい側にあります。

南の赤龍神様を見つけた人ならすぐにわかると思いますが。

白龍と赤龍は、下のほうから仰ぎ見るようにして参拝するようです。両方とも上からでは、屋根があって見えませんね。

酉の市も見たかったので、夕方近くに行きました。酉の市は、夜が本番ですからね。

日の落ちるのが早くなったことを感じました。

すでに周りは暗くなりかけていました。

手水舎にも龍神様が。

こちらにも、白龍です。

御神水です。新川からの水が流れているのでしょうか。「田無神社境内深くから汲み上げた貴い御神水」とのことで、白龍の水と呼ばれています。

お水取りをしている人にもおすすめの場所ですね。

田無用水跡も境内にあって、神社の下には、用水が流れているとか。

そもそも田無神社は、田無北部にある水の豊かな地域の谷戸という場所にありました。

古い地名には、水が多い場所なのかわかるようになっていて「谷」というのもそのひとつです。田無神社の創立は正応年間とされ、場所は谷戸にあったとのこと。

田無の地名に関しては、諸説あるようです。田んぼがないとか、湧水の流れる棚、棚瀬から来るだとか、田を成すとして、田無だとか。

参考西東京市のサイト

とにかく、龍と水は、切れない関係にあります。

龍をお祀りする場合、必ず水もお供えするようにと言われます。

次は、中央、すなわち本殿の「金龍」です。

本物は、おそらく本殿の中奥にある(本殿に合祀と書いてあった)のでしょうが、今日は、扉が開いていて手前に、その金龍の化身でしょうか。

龍がいましたよ。

真ん中ですから、中央を守ります。

季節は土用、中央は黄色もしくは金色ですね。「土」の象意です。

だから、大地・豊穣の守護神となります。

他にも「家庭運・頭領運・事業運等に関する事を司り、大地に根ざす様な基盤を作れる様に導きます」とのことです。

余談ですが、お賽銭箱のところに、「銀杏守り」がありまして、手作り感があるかわいいお守りだったので、400円とのことなので買ってみました(お賽銭箱に代金を入れるシステム)。

御神木の銀杏(イチョウ)の木から落ちてきた「ぎんなん」が中に入っているようでした。

もう少しアップで撮ってみました。一昨年は、本殿にあがって中を見学させていただきました。

とにかく、彫刻がすごいのです。

中央を守る龍神様です。

田無神社の拝殿には、大きな鈴を鳴らす太い綱のようなもの、鈴緒(すずのお)のまわりに小さな鈴がいっぱいついていて、大きな鈴をがらんがらんと鳴らすタイプではなかったです。

だんだん、日が落ちてきて慌てて龍神様の写真を撮りました。

次は、拝殿向かって右側にある相撲の土俵先にある「青龍」です。

手前に見えるのが土俵です。

東を守ります。

青龍神様です。

「木」の象意である 青、東、春となります。

だから、樹木や風の守護神です。

「他に庭園・話術・音楽性・積極性等に関する事を司り、新芽が出る様に発展へと導きます」とのことですよ。

日が暮れてしまっていたので、青い龍だということがよくわからないですね。

この青龍神様の近くには、稲荷神社や大黒様や恵比寿様がお祀りされている場所もあります。

とにかく、日がどっぷりと暮れる前に写真を撮りたいと思っていたのですが、次の黒龍がなかなか見つかりません。

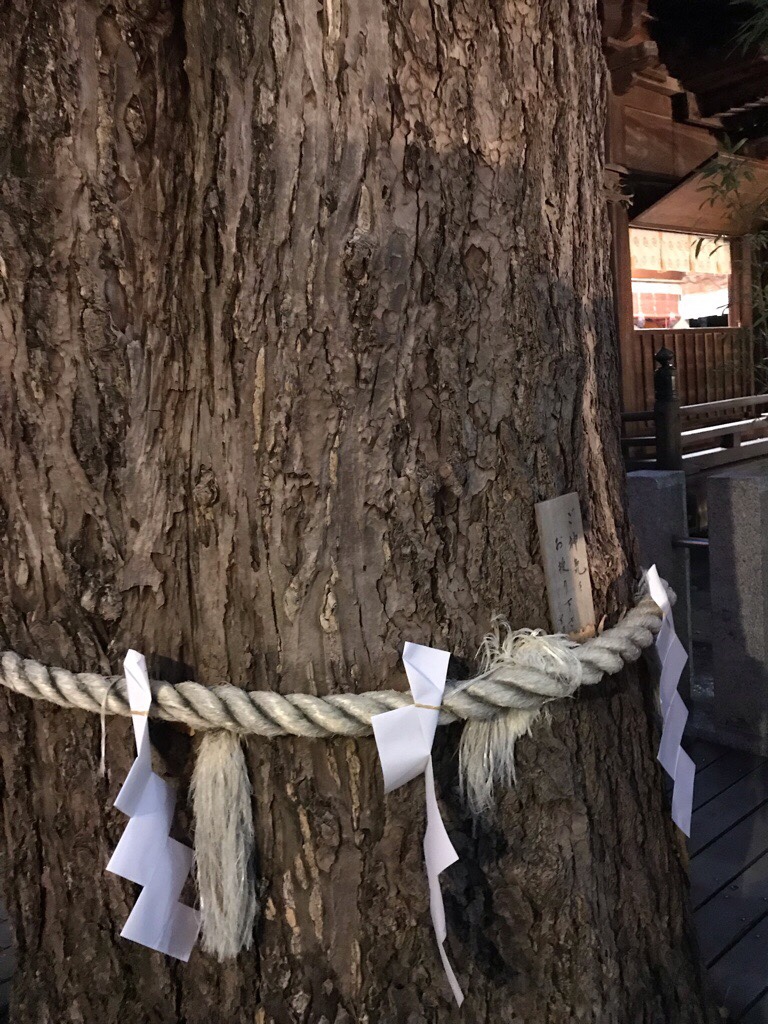

とりあえず、御神木に参拝してから、と思ったら、その近くに地図がありまして、黒龍神様の場所もわかりました。

北参道のところに黒龍です。

それも鳥居に近い場所にありました。

北(北西位)を守る黒龍神様です。

北、冬、黒が五行思想の「水」の象意です。

しかし、すでに日が暮れてしまって、岩の上に龍神様がいることはわかるでしょうが、見えませんよね。

酉の市があるから、周りは、明るくなっていたものの、龍神様の周りは暗いのでそのギャップでさらに、分かりづらいです。

しかし、横顔を撮りましたよ。

もはや、黒だか、なんだかわからない写真になっています。

田無神社の境内の地図は、御神木のところにあり

もし、龍神様の場所がわからなくなったら、拝殿向かって、左の御神木のところに、このような境内の図がありますので、そこで確認してみてください。

田無市の天然記念物にもなっている、銀杏の御神木です。

近くによって、触ることもできましたよ。

確か一昨年の本殿にあがって見せていただいた時に、この銀杏が一番先に色が黄色に変わって落ち葉になるのだと聞きました。

境内には、他にもイチョウがあるのです。

こちらの御神木は、別名、金龍木ともいいまして、それなら、他の龍、赤龍、青龍、黒龍、白龍の木もあるのかなと思っていました。家に帰ってから調べてみると、やはりあるのですね。気づかなかったです。

田無神社には、池あり龍神池にクロスジギンヤンマのヤゴも

酉の市ですから、大きな熊手が授与所前に飾ってありました。

ちなみに屋台の熊手も買うことができますが、神社でも売っています。大と小がありまして、私は、大きいほうを買いました。

本殿に向かう途中に龍神池があります。

そこがビオトープになっていて、先ほどの熊手の上に「龍神池ニュース」が貼ってあって、ヤゴなど生息していることがわかります。

今はもう秋で、立冬の日でしたから、龍神池の生き物はわかりません。

龍神池の奥には、熊手の屋台が見えますね。浅草の大鷲神社や、花園神社などに比べると、数はほんの数店という屋台ですが、縁起物を買う人たちがいましたよ。景気づけされていました。

立派な水神宮の碑もあります。

龍神池のまわりは、ちょっとした自然の地になっていて、水もありますし、これからもクロスジギンヤンマのヤゴなど生き物が生息しそうです。

ミナミメダカもいるそうで、それがクロスジギンヤンマのヤゴの餌にもなります。

今回ニュースには、ミナミメダカ、ニホンミツバチ、アゼナ、ウキクサ、コナギの花が確認されたと書いてありました。

稲荷神社や大黒様、恵比寿様も

今、写真をみると、安産祈願の神様もいらっしゃるようなのですが、私が参拝したのは稲荷神社です。

手前に見えるのは、青龍様の池のようで、こちらも口から水がでています。

野分初稲荷大社です。田無神社の参道脇には、ほかにも稲荷神社(賀陽家屋敷稲荷神社)がありました。

商売繁盛の神様ですから、こちらも参拝しまして、気になっていた大黒様と恵比寿様です。

大黒様の打ち出の小槌と、恵比寿様が持つ鯛の組み合わせという、これまた、縁起の良さそうなものが飾ってありました。。

小槌でコンコン鯛を叩いてみました。

商売繁盛、家内安全、開運招福です。

大黒様と恵比寿様だけでなく、弁財天様もいらっしゃいます。七福神のうち、三神様

ここにも「技芸上達」と書かれていますが、本来は技芸の神様です。

弁天様だったのが、弁財天様と呼ばれるようになって、財運も関係するようになったそうです。

「田無神社の弁才天は須佐之男命の妃・須勢理比売(すせりひめ)を祀る特殊な信仰形態を持ちます。

語学・技芸の上達、財運向上の御利益があります」

との田無神社の説明です。

大国主命の「正妻」だったとは、知らなかったわ。

八百万の神の平定、国造りに協力したのですね。

こちらは、津島神社です。舞殿脇にあります。

子供を守る神様、家畜を守る神様でもあるそうですよ。

その津島神社の柱に龍がいたので、その写真を撮っていたら、そのちかくにあった、子育て犬のなまめかしい後ろ姿も写っていました。

この近くには、子育て親子石などありまして、ここ一帯が子育ての神様エリアでしょうか。

青龍のそばは、商売繁盛の稲荷神社や大黒様、恵比寿様がいるエリアでしたが。

もう一回、御神木の写真を載せておきます。

御神木でパワースポットらしい、パワーを感じ取ってください

御神木は、触ることができますので、時間をとって、それも人出が少なめの時にでも、じっくりとパワーを感じ取るのがいいかと思います。

お水取りに来たときなど、いかがでしょう。

「一楽萬開」のお札の龍の図が舞殿に飾ってあった

この「一楽萬開」の御札が、テレビでも紹介されて、ゲットするのが一時期困難だったといわれたものです。

今年の絵柄は、このような龍ですね。

「一楽萬開」の御札を受けると、龍神様から最初の「楽」を得ることができるのだそうです。それで、一楽です。

最初の楽を一楽と言って、そのご次々と「楽」が集まってくるのだとか。

楽とは、すなわち、生活の楽しみ、心身が豊かになることなど。年の吉方位に飾ります(令和2年の吉方は西です。家の玄関か、家の中心からみて西に飾ります)。

11月23日の新嘗祭から社務所にて授与されます。翌年2月3日の節分の日まで、です。

私は、前回、酉の市に行ったのが、三の酉だったので、11月23日以降に田無神社に行ったので、酉の市とこの御札をいただくことの両方ができました。

しかし、令和元年は11月23日前に酉の市、終わってしまいますね。

「一楽萬開」の御札もほしい人は、酉の市とは別に行くようになります。

それでも翌年の2月3日節分までですから、正月初詣の時でもいいのですね。

本来は、正月で年が改まるというよりは、2月4日の立春から年が改まるという考えですからね。

吉方も令和2年というものの、本来は、2月4日からの吉方ということでしょう。

それと、田無神社で、ご祈祷をすると、五龍神様の御幣がいただけるようですよ。

金額、初穂料によって授与品が違っているのですが、この写真のような御幣です。

この色とりどりの五龍神の御幣は、1万円以上の初穂料みたいですね。

でも、記念になりそうな。

酉の市特別版には、龍が飛んでいて季節によっても違う御朱印

田無神社は、御朱印帳も袴のデザインになっていて、なかなか珍しいものです。

私が以前、御朱印をいただいたときは、酉の市だったけれど、酉の市というスタンプはありましたが酉の市の特別版ではなかったです。私が気が付かなかっただけかもしれませんが。

それがこのように種類も多くなっていました。

そのうえ、わかりやすくなっているので、「本日の御朱印」のところをみればいいだけです。

○となっている御朱印が、本日、いただけるバージョンの御朱印です。

酉の市の日だけというのもありますが、賀正限定だとか、月参り限定(1日、15日)、夏詣限定、例大祭限定もあります。

賀正とか、例大祭、酉の市など、混雑するような時も「直接御朱印帳に書く御朱印」というのがあることがすごいことですよね。

そのほかにも、和紙で渡してくれる御朱印もありまして、そちらは、カラフルで見ているだけでも幸せになれます。

私は、「五龍神」「秋限定」「春夏秋冬」の3つと、酉の市限定(直接書いてもらう御朱印)の4種類いただきました。

秋限定の龍神様の御朱印を見ていて気づいたのですが、これも赤龍、青龍、黒龍、白龍に春夏秋冬で分かれていますね。

私は、11月の秋限定をいただいたので、白龍(銀色っぽい感じにみえました)です。まさしく、五行思想のとおりです。

青龍は春(青春の春)、赤龍は夏、白龍は秋(北原白秋の白と秋)、黒龍は冬です。

春夏秋冬の龍は、金龍ですね。

残念なことに、烏骨鶏のうこちゃんは、見ることができたのですが、残念なことに、東の鳥居のところにあるという「撫で龍」は見ることを忘れてしまいました。

今度の酉の市に、リベンジです。

それにしても、田無神社は、こじんまりとした境内なのに、見るところが多いですよ。

あっという間に、時間が過ぎます。時間に余裕をもって参拝したい場所です。