猫好きの人は、知っていたのかもしれませんが、豊島八十八ヶ所の霊場24番である自性院は、猫地蔵をお祀りするお寺です。

弘法大師の八十八ヶ所めぐりですから、真言宗ですね。

豊島八十八ヶ所なのですが、豊島区ではなく住所は新宿区西落合になります。落合南長崎駅が一番近いです。

とはいえ、私は西武池袋線の椎名町駅からてくてく歩いて行きました。

猫地蔵堂入口となっていたので、こちらから入りましたが、山門は別の入口でした。

しかし、こちらの入口には、でーんと、猫地蔵様が。

いえ、石の招き猫なのですが、柱の上の目立つところにいましたよ。

目次

豊島八十八ヶ所の霊場でもある自性院は猫地蔵のお寺

なかには、こちらの猫様を猫地蔵と勘違いする人もいるのではないかしら。

2月3日の節分に商店街とも一緒に猫地蔵祭りが行われ、その時だけでる御朱印をいただきに行きました。

商店街を七福神が練り歩くそうですよ。私は、豆まきの時間までいなかったのですが、楽しそうなお祭りです。

メインの目的は、猫地蔵なるお地蔵様の御開帳です。

私は御朱印のみならず、猫地蔵のほのぼのとした絵が描かれた御札まで買いました。

猫づくしの日です。

猫地蔵祭りの2月3日の1日だけの御開帳

こちらの自性院は古くからあるお寺さんです。

だから、新宿区の指定有形文化財もあります。「自性院の私年号板碑」となります。

板碑ですね。探してみたのですが、どこにあるのかよくわからず。

福徳元年十一月二日と描かれた碑です。

福徳という年号はないので、私年号となっています。

室町時代ではないかということです。幕府の衰退、世相の混乱、民衆の現世利益の追求などにより、私年号が流行したそうなのです。

なんと、幕府とは別のものを作ってしまうのですね。

福徳の年号は、南関東の板碑にあったらしいのですが、新宿区内では自性院のものが唯一のものらしいのです。

裏門と呼ぶのでしょうか。こちらから入りました。

まだ寒い時期でしたが、お天気に恵まれました。

ここ自性院は、大昔は東寺とも言われていたそうです(ほかにも辻観音と呼ばれたことも)。

豊島八十八ヶ所の二十四番というのは、四国八十八ヶ所の24番である高知の最御崎寺に模したもので、そちらのお寺も東寺という別称があったそうです。

まずは本堂にて参拝を。

本堂前の木は、梅のようにみえたのですが、まだ咲いていないところをみると、桜なのでしょうか。

猫地蔵のお堂は本堂の真後ろに

本堂の真後ろ、振り返るとすぐにわかります。

そこに猫地蔵堂がありました。

護摩供も行われるようで、午前中に行ったので、午後1時まで護摩法要の添え木を受け付けるという紙が貼ってありました。

こちらの地蔵堂では護摩供ができるようになっています。

秘仏というのか、猫地蔵様は別のホールのほうにいっています。

不動明王らしき像がありまして、そのまわりを招き猫の置物がたくさんです。

猫地蔵堂のまわりには、身代わり地蔵という寝ているお地蔵様がいました。

他にもお地蔵様が並んでいます。

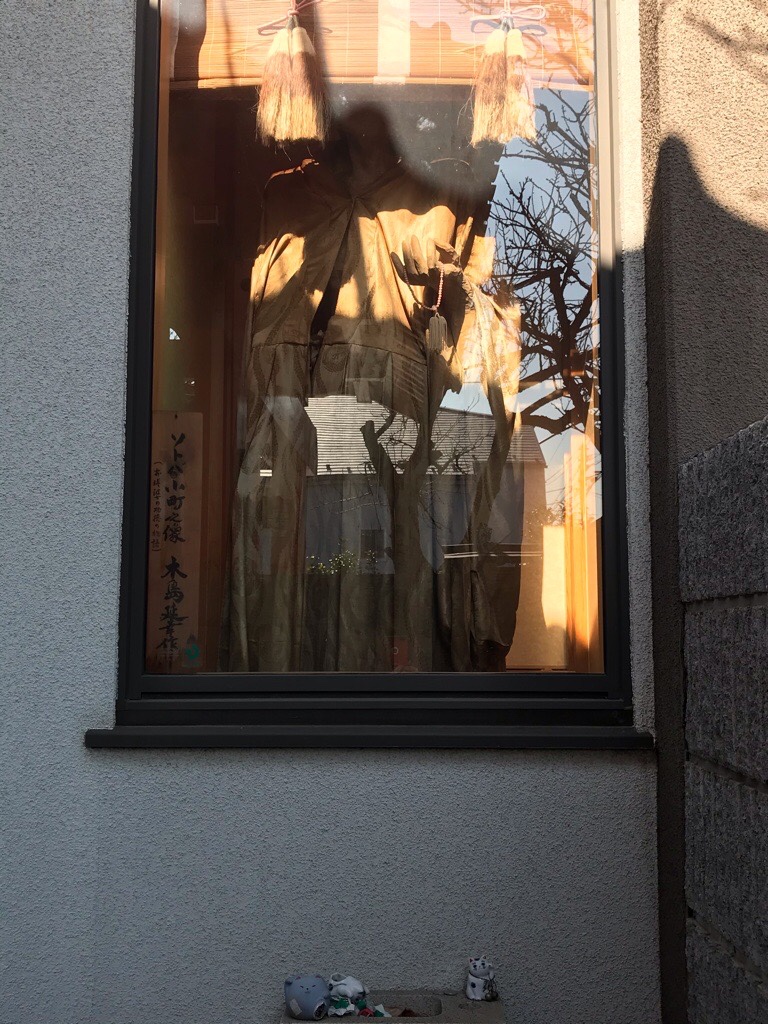

身代わり地蔵の上には、窓があって、そこにはソトバ小町と書かれた像が立っていました。

何やら意味ありげですね。ここだけガラス越しになっています。

御開帳の猫地蔵は自性院会館に

こちらが自性院会館です。

本堂に向かって左手にあります。

手前に見えるのは、太田道灌になりきり写真を撮れるコーナーです。太田道灌と黒猫です。

この地の豊嶋城主と太田道灌が江古田ヶ原の戦いの時、日が暮れて道に迷った太田道灌の前に黒猫が現れて、お寺に道案内をしたという故事に基づいています。

この猫のおかげで、難を逃れその後大勝利を得たので、この猫を大切に扱い、死後丁重に葬ったうえ、一体の地蔵尊を造り、盛大な供養をしたそうです。

私が行ったときは、御開帳の儀式や御札御守の供養が終わって、お祭りのための準備が行われている最中でした。

自性院会館の外から、御開帳の2体の猫地蔵様を撮りました。

もう少し大きく写真を撮りたかったですが、外からですと、これがぎりぎりです。

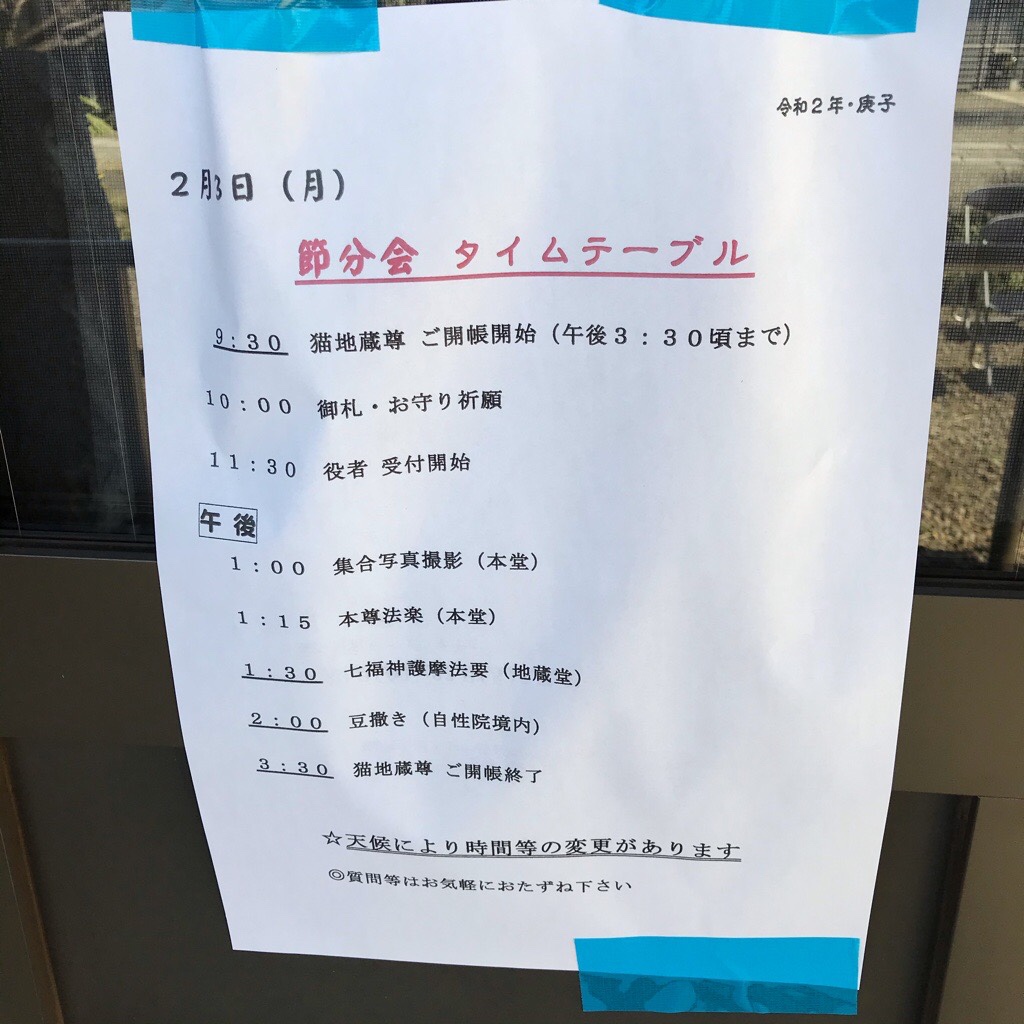

節分会で猫地蔵の御開帳は9時半から午後3時30分くらいまで

もし、翌年の御開帳に行きたいなと言う人のために、当日のスケジュールを。

おそらく御開帳の時間帯は変わらないかと思いますが、心配な方は実際に確認してから行くといいでしょう。

9時30分から午後は3時30分くらいまでに行ってみてください。

私は午前中に行ったのですが、メインのものは、午後に集中しているようでした。

住職にいろいろと説明していただいてありがたかったです。

お祭り目当てで来る人は、午後に来るようで、まだお話をしていただける余裕がありましたから。

11時30分の「役者」受付開始と書いてある「役者」は、七福神めぐりの七福神に扮する人のことをいうようです。

午後1番には、役者が七福神になって集合写真を撮るようでした。

先ほどの地蔵堂での護摩供は、七福神護摩法要だそうです。

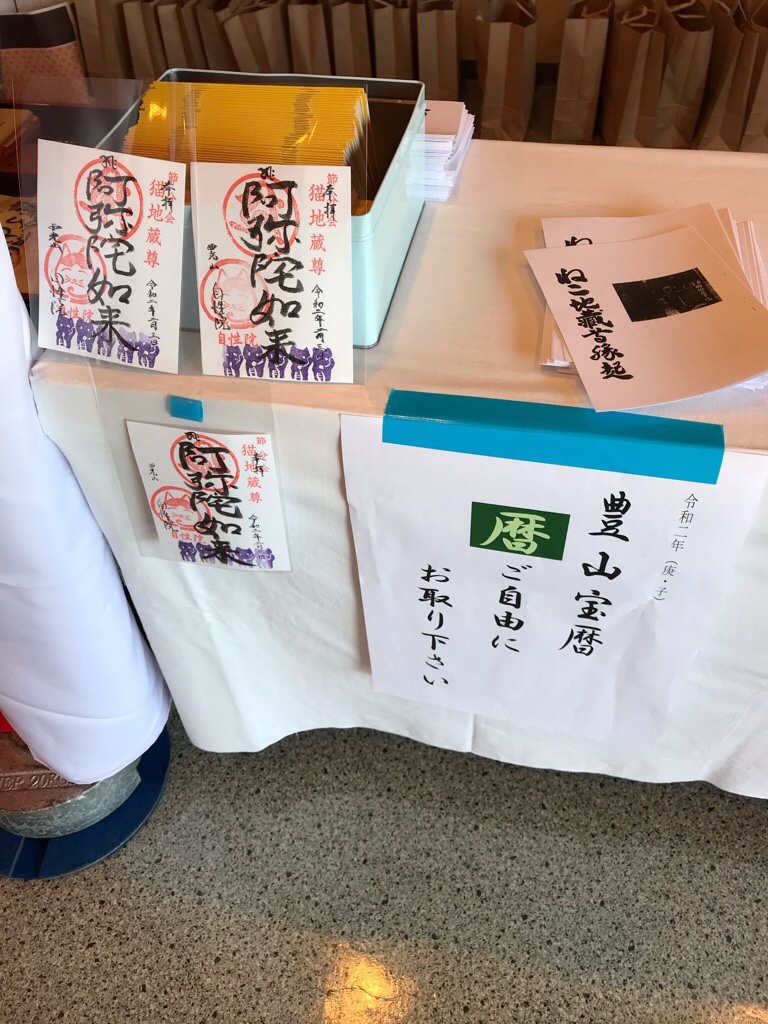

さっそくこの日だけ出るといわれる猫地蔵の御朱印をいただきました。

一緒に「ねこ地蔵尊縁起」もいただきました。

これを読めば、なぜ猫のお地蔵様?という疑問は解消されるかと。

先ほども書きましたが、太田道灌が猫のおかげで難を逃れ、大勝利に導いたからです。

その猫を大切に葬ってお地蔵様にしたという話です。

御開帳は2体のお地蔵様なのですが、一体は上記の話のように「道灌招き猫」です。

もう一体は「猫面地蔵尊」です。

徳川幕府の時代、明和4年に小石川の豪商の娘であり、金坂八郎治の妻である女性に関係します。この女性が貞女の誉が高いということで後世の鏡にしたいと牛込神楽坂付近の鰻屋さんが供養のために、珍しい猫面地蔵尊を石に刻んだそうです。

その後、猫にご縁があるとして自性院を訪ねて、石の地蔵尊の開眼供養をしてもらったという縁で、自性院にて納められたそうです。

この地蔵尊が秘仏の猫面地蔵尊ということになります。

それからねこ地蔵と呼ばれるようになったのだとか。

二体の地蔵尊は、江戸でも評判になり、貞女にあやかりたい人たちが参詣したそうです。

その後は訪問する人も少なくなり、ここ自性院はさびれて、幕末には無住のお寺になったそうです。

再び、寺も復興して昔日の観を取り戻しつつあるところなのだそうですよ。

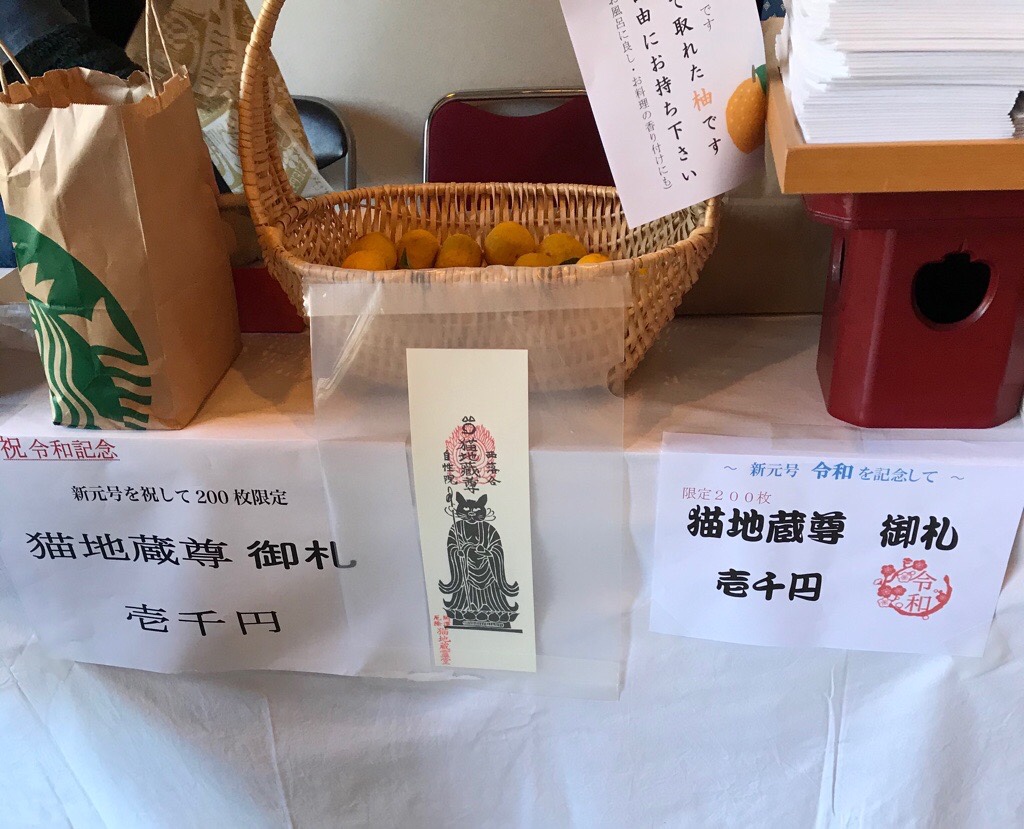

ユニークな猫地蔵の御札

私は、御朱印も集めていますが、お姿などが描かれている御札も集めています。

今回の猫地蔵尊の御札もさっそく買いました。御札のほうは200枚限定です。

お寺の境内で取れたという柚子も一緒にいただきました。

午後2時からは豆まきです。

御朱印やら御札やら購入したので、福豆をいただきました。猫の肉球がかわいいです。

やはりお寺がさびれてしまうのは避けたいものですね。

こうやって節分に豆まきをするなどして、地域の人が集まる場にしていかないといけないということです。

猫好きなら絶対ほしくなる可愛い招き猫の御守

そのほか、限定モノをご紹介しましょう。かわいい猫の御守です。

御守はなるべく買わないようにしているので、こちらはパスしましたが、猫好きの人なら買ってしまうだろうな。

こちらが猫地蔵の御詠歌です。

「猫形(みょうぎょう)のほとけの誓い ありがたや 葛の里に かをりとどめて」

「南無地蔵尊 南無地蔵尊」です。

地蔵尊が猫に形を変えて、この世に現れて、太田道灌を救った猫の地蔵尊

そして、地蔵尊が貞女として現れて、人々に善行を示したということに作られた地蔵尊

そのほか、自性院の境内をめぐってみます。

こちらは平和観音。観音様が祀られたお堂です。

本堂と猫地蔵堂の間には、「猫塚」がありました。

この猫塚は、三味線を作る人たちが奉納したそうです。

包丁塚とか、筆塚とかあるように、三味線を作る人たちは、猫塚なのですね。

猫塚があるところは、石碑が丸く取り囲んでいるようになっていました。

こちらの猫塚は時代が古そうでした。

境内には小さいながらも稲荷社がありました。

狛犬のように狐が前に座っているのですが、お社の後ろにも狐がいました。

こちらの狐は、寝ているような、飛んでいるような不思議な形です。

私が入ってきた参道には白梅が咲いていて、メジロが飛んできていました。

目白に近い場所に、メジロです。

本来は山門から入るのでしょうが、私は大きな猫が目印となるところから入りましたので、山門を確認しました。

山門前の木々は桜なのでしょう。早春なので、これからが春本番という感じでした。

立春の前日、節分の日を堺にこれからが春を迎えるわけです。

猫地蔵の秘仏の御開帳は、節分の日のみ、限定公開なので、ネコ好きの方なら一度は行ってみてください。年によっては節分の日がずれることもあるかもしれませんので、節分の日を確認してから行ってください。