越谷市にある浄山寺に国宝のお地蔵様を見に行ってきたので、そのブログです。

なかなか良かったので、記事アップが遅くなってしまいましたが、参考用にしていただいたらいいなと思っております。

お寺の前には「また会える どこかで きっと いつの日か」

と書かれていていました。

門前にもお地蔵様です。

目次

国宝の地蔵尊を見に野島地蔵尊の浄山寺へ

越谷の浄山寺と聞いていたのですが、地元の人には野島地蔵尊という方がわかるかなと思います。

毎年、2月と8月に大開帳です。

国宝を年に2回も見せていただけるなんて、それだけでも広い心を持った住職さまなのでしょう。

なかなか見せていただけないお寺が多いですからね。

日にちは、お地蔵様のご縁日である24日です。

観音様は18日とか、お不動様は28日とか決まっていますよね。お地蔵様は24日が縁日ですから、2月と8月のご縁日に御開帳です。

半年に1回2月と8月の24日に大開帳

ちなみに真正面からも写真を撮ってみました。

仁王門の仁王様のように、門の両脇にお地蔵様ですね。

門からすでに古くて期待できます。

山門から入ると、すぐに水子地蔵尊が見えました。

水子地蔵が安置されているお寺は多いですよね。

門前のお地蔵様のほかにも六地蔵も

さすがにお地蔵様で知られる浄山寺ですので、六地蔵もありましたよ。

「この六地蔵は住職永年の念願であった戦没者の慰霊址に当山檀中各家の先祖代々精霊供養の為建立せしものなり」

とのことで、戦没者の供養でもあり檀家さんの供養のためでもあるようです。

六地蔵の説明もありました。これはお寺によって書いてあるところがありますね。

「六地蔵とは六道を教化する地蔵尊(総称して六道能化地蔵願王菩薩という)

檀陀地蔵(地獄)、宝珠地蔵(餓鬼)、宝印地蔵(畜生)、持地地蔵(修羅)、除蓋障地蔵(人間)、日光地蔵(天上)」

と書かれていました。

これら六地蔵の名前については、お寺によって違うこともあります。

浄山寺の六地蔵は、立派なものですね。石のお地蔵様とか、赤いよだれかけをかけている六地蔵もありますね。

本堂前には銅像がいっぱい

境内には所狭しと、銅像がいろいろと置いてありました。

他にも見どころいっぱいの浄山寺です。

こちらは、弁財天大権現となっていました。本堂に向かって左にありました。

その隣には、納札塚。納札も塚があるのですね。

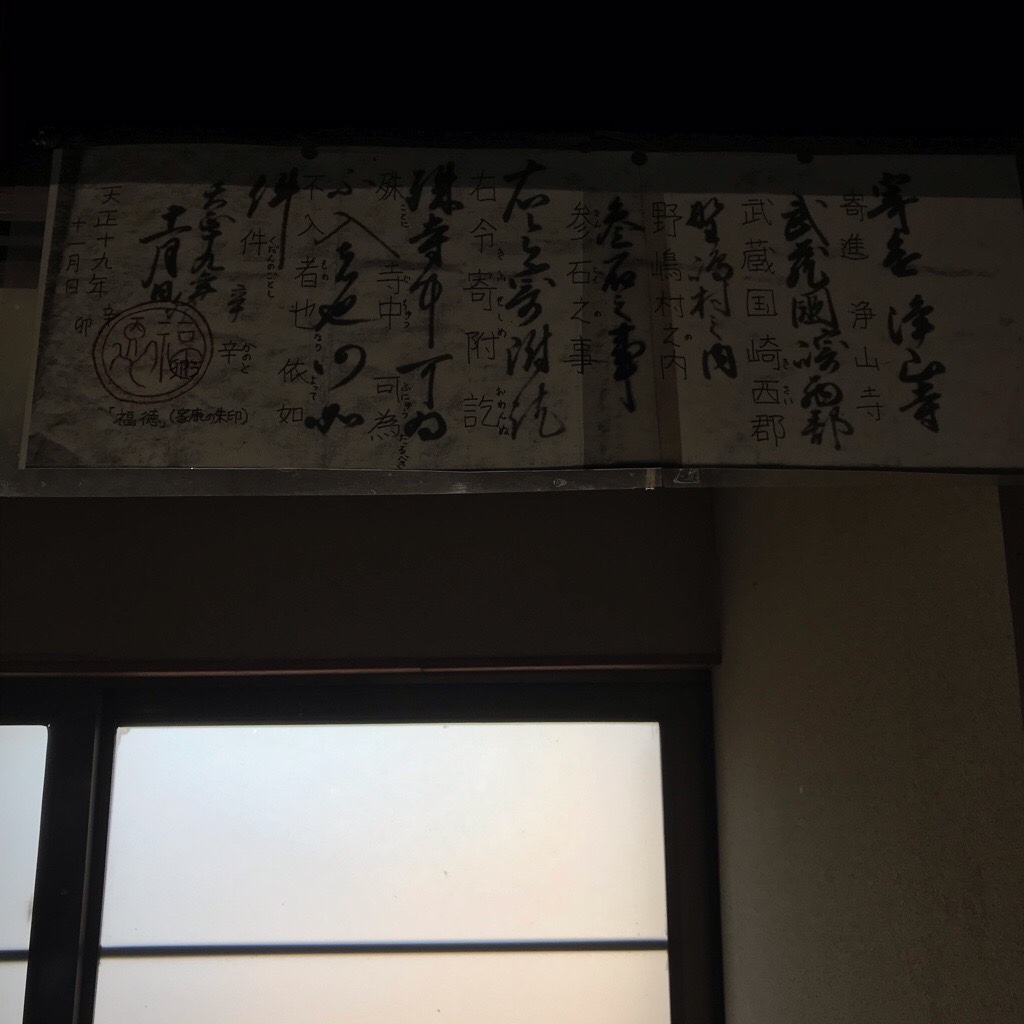

朱印状も残っている浄山寺

あとでも書きますが、浄山寺には「朱印状」も残っていました。

昭和47年に越谷市の有形文化財(古文書)に指定されているのですね。

「天正十九年(1591)徳川家康が当寺に詣でた折、三〇〇石を寄進したが、時の住職はこの寄進を過分であると辞退、それで家康は懐紙をとりだし高三石と記して住職に与えた。このため家康の朱印状を「鼻紙朱印状」と呼んだと伝える。なお、当寺には二代秀忠を除き、代々の朱印状が保存されている」

朱印状の説明書きのところには、地蔵菩薩像のことも書いてありました。

「野坂浄山寺は、貞観二年(860)慈覚大師の建立」

「大師の一刀三礼の作と伝えられる」

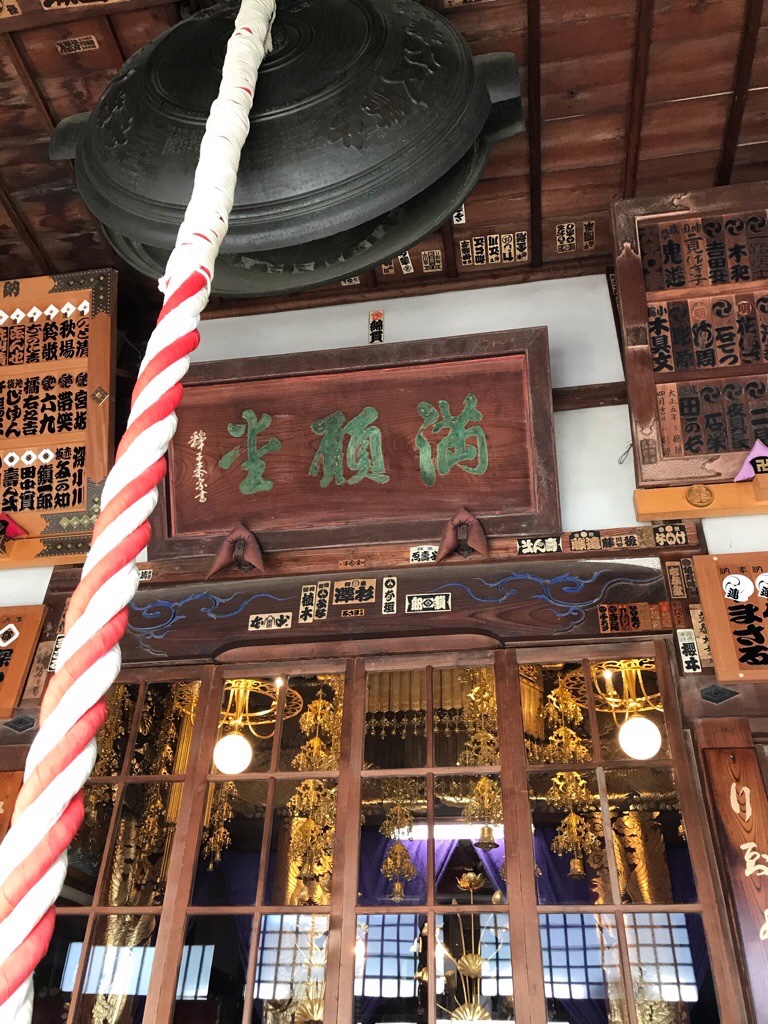

まずは、ご本尊の地蔵尊に外から参拝です。お寺の額には、「満願堂」と書かれていました。

外陣から参拝しましたが、後ほど中へと入れていただきまして、内陣にて拝観できました。

本堂の中にも像がいっぱい

外陣には、お賓頭盧さま、賓頭盧尊者がいらっしゃいました。なでぼとけとなっていますね。

閻魔大王像の隣です。

本当に見どころ、置いてある文化財などが多い浄山寺です。

「三途の川、鬼婆」と書かれていました。

奪衣婆ですね。

「三途の川のほとりにて川を渡って来る罪人の衣をはぐ鬼女」です。

先程の閻魔大王もそうですが、厨子に入っています。

本堂の中に入らせていただきまして、すぐに見えたのが聖観音菩薩です。

不動明王は脇にいました。あとは、毘沙門天でしょう。

木造地蔵菩薩立像が国宝となっていた

国指定の重要文化財です。

越谷市のホームページによると、

浄山寺の本尊である木造地蔵菩薩立像は、肉付豊かな体躯、深く鋭い衣文表現に平安時代前期の特色がよくみられ、定型化されない彫り口から9世紀前半に遡る可能性が考えられます。県内屈指の古さから、平成26年度に県指定文化財に指定されましたが、その後、地蔵菩薩像でも屈指の古例として、平成28年8月に国の重要文化財(美術工芸品・彫刻)に指定されました。

とのことで、最初は、あくまでも埼玉県の指定文化財だったのですね。

その後に、地蔵菩薩像の中でも古いものであることがわかって、国の重要文化財に指定されたのですね

それもつい最近まで修理を行っていたようです。

同じく越谷市のホームページには、以下のように書かれていました。

木造地蔵菩薩立像は、2018年4月より、経年劣化による干割れや、台座と本体のずれなどの修理を行っていましたが、2019年3月に無事修理が完了しました。

修理後の姿は、毎年2月24日と8月24日に浄山寺で行われる御開帳においてご覧いただくことができます。

ということで、今見るのは、修理が完了した木造地蔵菩薩立像です。

こちらの木造地蔵菩薩立像は、「カヤ材の一木造。平安初期作。慶長5年に彩色補修」ということです。

平安時代のそれも初期のものだそうです。

厨子に入っている像をいくつか見ました。

みなさん、地蔵菩薩像を見たいので、そちらに行列でした。

一列に並んで、間近でみることができましたよ。時間も十分に取れました。

かっこいい像です。

達磨大和尚です。

奥には、百体地蔵尊もありました。

これは地蔵堂さながらですね。

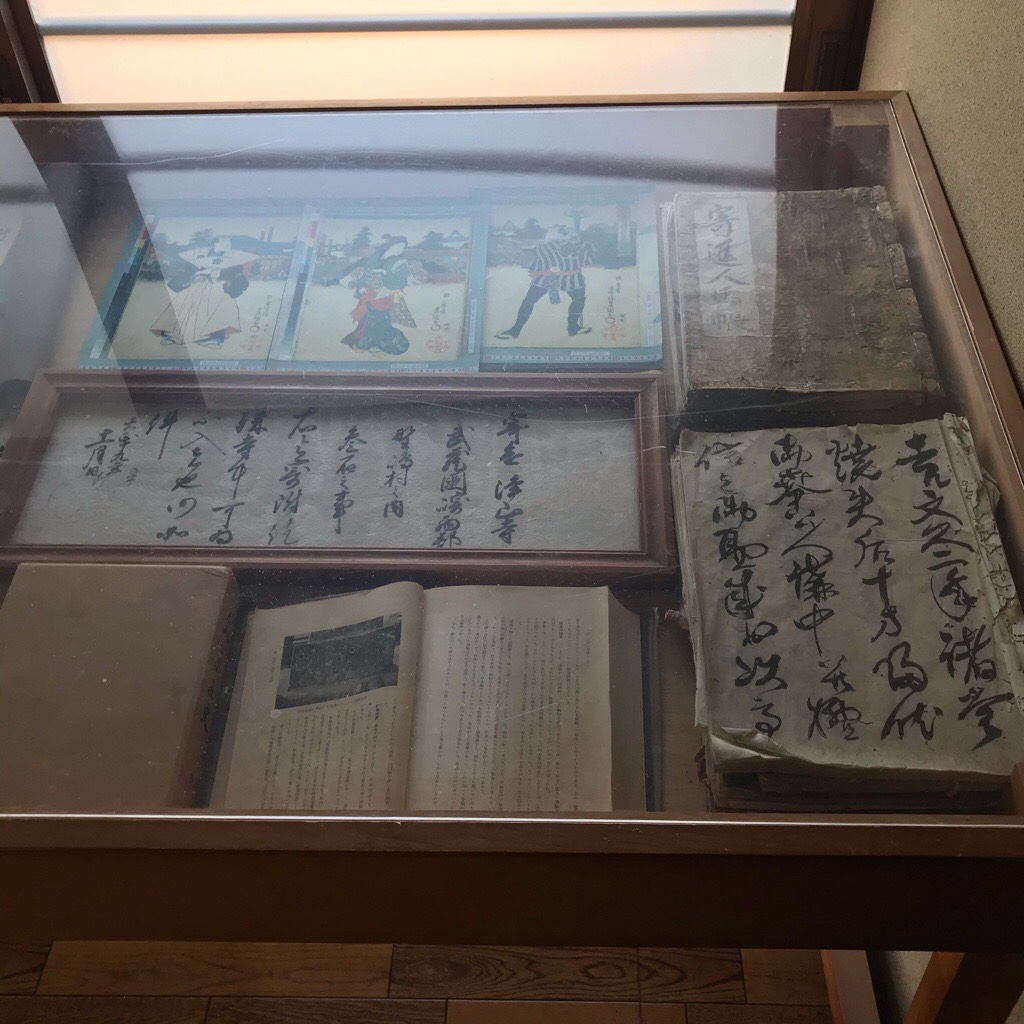

家康からの朱印状

「徳川家康から寺領下賜の際の朱印状」がありました。

これが徳川家康の朱印状なのか。

越谷市の指定文化財です。

窓の上に、どう読むかの説明書きがあって、親切だなと思いました。

「寄進 浄山寺」と書いてありますね。

「武蔵國 崎西郡 野嶋村之内 参石之事」と書いてあります。確かに三石なのです。

「福徳」と書いてある印が家康の印なのですね。

欄間の彫刻も見事

徳川家康の朱印状を見て、その説明書きを見た時に窓のほうが見上げたので、本堂の上のほうにも目が行きました。

欄間の彫刻も見事です。

古くからあるお寺だとわかりますね。

金ピカの装飾もすごいですね。

天井にも家紋らしきものが見えます。

「知客」「知浴」「知殿」と書いてあります。

こちらには、「首座」「書記」「知蔵」と書いてあります。

調べてみたら、これらは六頭首というのだそうです。

役職のようなものでしょうか。禅宗の用語でした。

欄間の天女もかなり古くからあるような感じがしました。

寄進も多く、この地域では古くからある有名なお寺だったのでしょうね。

こちらが境内になります。

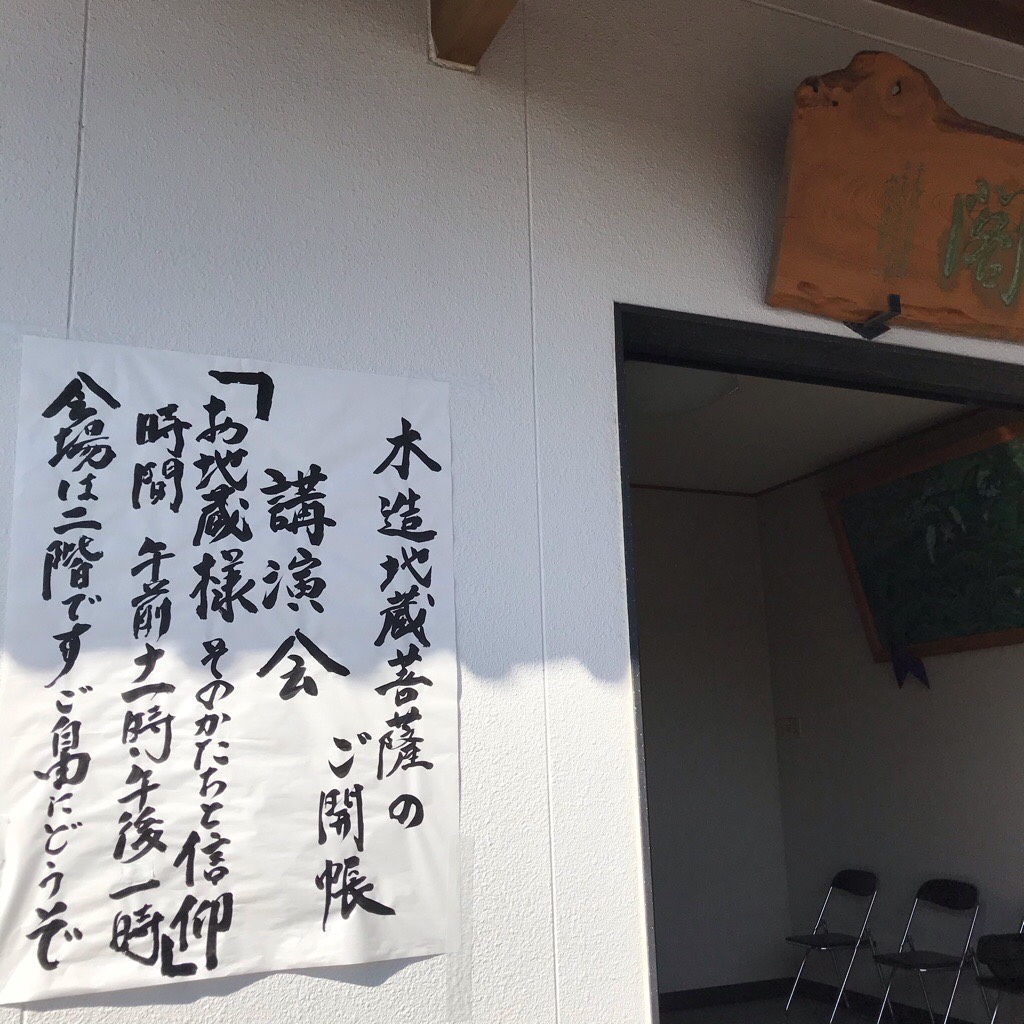

山門を入ってすぐのところに、白い蔵造りのような建物がありました。

白い壁の建物で、二階建てでした。

その中で講演会を開くと書いてありました。

残存ながら、次に行く予定の場所があったので、この講演会には参加していません。

私が本堂を見終わって出た時が、ちょうど午前の部、11時からのが始まるところでした。

みなさん、すでに2階に行っていたようです。だからなのか、境内には人がいなくなっていました。

講演会の題目は、「お地蔵様とそのかたちと信仰」

木造地蔵菩薩のご開帳記念の講演会なのですね。

こちらが、駐車場のほうから写した写真です。

山門や本堂、そして鐘楼も含めて浄山寺の全体像がわかるかと思います。

それほどだだ広い境内ではないのですが、国宝級の地蔵菩薩立像があるとか、家康公の朱印状があるなど地域の中心的存在のお寺だったのでしょう。

8月は真夏の暑い季節にやるので、大変でしょうが、ぜひとも御開帳は続けていただきたいと思いました。

2月は寒い季節でしたが晴れていたのでそれほど寒さは感じませんでしたよ。