港七福神めぐりでも書いたのですが、三神具足の珍しい大黒天をお祀りしているのが、六本木の麻布一本松の栄久山大法寺です。

大黒天と書いてある額が見えます。

地元では大法寺の名前よりも一本松の大黒様として知られているそうです。

今回、ここの大黒天を見に行ってみました。新しくできたばかりという御朱印帳も購入しました。

住所は港区元麻布1ー1−10になります。元麻布というのがいいのか、麻布一本松というほうがわかるのか。

麻布にある一本松に向かって坂を登って歩いていきました。

三神具足の大黒天がお祀りされている大法寺

謹賀新年と書いてあるように、まだお正月気分の頃に行ってみました。大黒坂を登ってこちら大法寺へと行きました。

ここ大法寺では、気軽に本堂の中にも入らせていただいて、説明もしていただきました。

初詣の頃の忙しい時は無理でしょうが、人出がある程度少なくなってきてからは、見せていただくことができました。

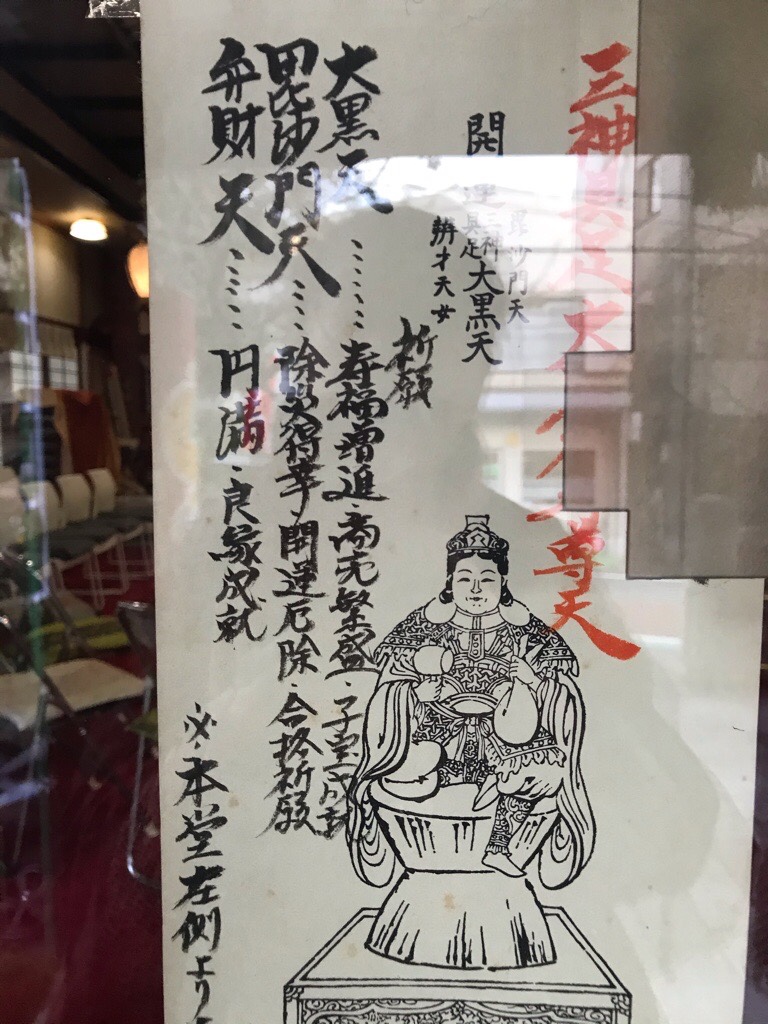

三神具足とは何か

三神具足の大黒天は本堂の須彌檀(しゅみだん)中央に安置されています。

大黒天を中央に、毘沙門天、弁才天の姿を具足して、その功徳も三神のちからを合わせ持つそうです。

ということで、三神具足とは三つの神様のお姿を具足した、功徳三倍の大黒天像ということになりますね。

手前にある大黒天は、江戸時代の大黒天にだそうです。ご自由に触れてもいいとのこと。

別のところにはそれぞれのご利益も書かれていました。

大黒天は、寿福増進、商売繁盛、子宝成就。そして毘沙門天は、除災得幸、開運厄除、合格祈願。

弁財天は円満、良縁成就と書いてありました。

それほど広くない境内には春の七草が植えてありました。

手前の打ち出の小槌の提灯も縁起が良さそうに見えます。

入口近くには、稲荷社もありました。

その隣は、桐の木です。港区保護樹林となっていました。

この桐の木もなかなかすてきな木でした。

花が咲くころは薄紫の花がきれいになっているそうです。

新しくできたばかりという御朱印帳にも桐の花が書かれていて、ちょっと見た感じでは桜のようにも見えました。

本堂の中に入ると、大黒天がたくさん並んでいました。

こちらの写真は、許可をいただいて撮ったものです。

大法寺では、写真は禁止ということはしていないそうです。

写真については、そのお寺、そのお寺で考えが違いますね。

写真は厳禁というところもあれば、今の時代、気軽に写真が撮れるのでとってもらって構わないというお寺もあります。

それにしてもこの大黒様の多さに驚きました。

そして重要なのは、中央の須弥壇の大黒天です。

小さな扉がある小箱のようなものがみえますが、それが三神具足の大黒天の厨子です。

厨子の中に入っています。しかし、私が行った日は御本尊である三神具足の大黒天は御開帳していなかったのです。

お正月の松の内、すなわち7日までです。それと大黒天のご縁日である甲子の日に御開帳です。

残念ながら、行ったのは1月10日頃だったので、御開帳に間に合いませんでした。

甲子の日の御開帳では、一緒にお経を唱えたり、住職の方が加持祈祷を行ったりします。

御開帳ではなかったので、見ることは叶わず、でしたが、三神具足の大黒天はこの切り絵のような大黒天とのことです。

女性の姿のように見えました。

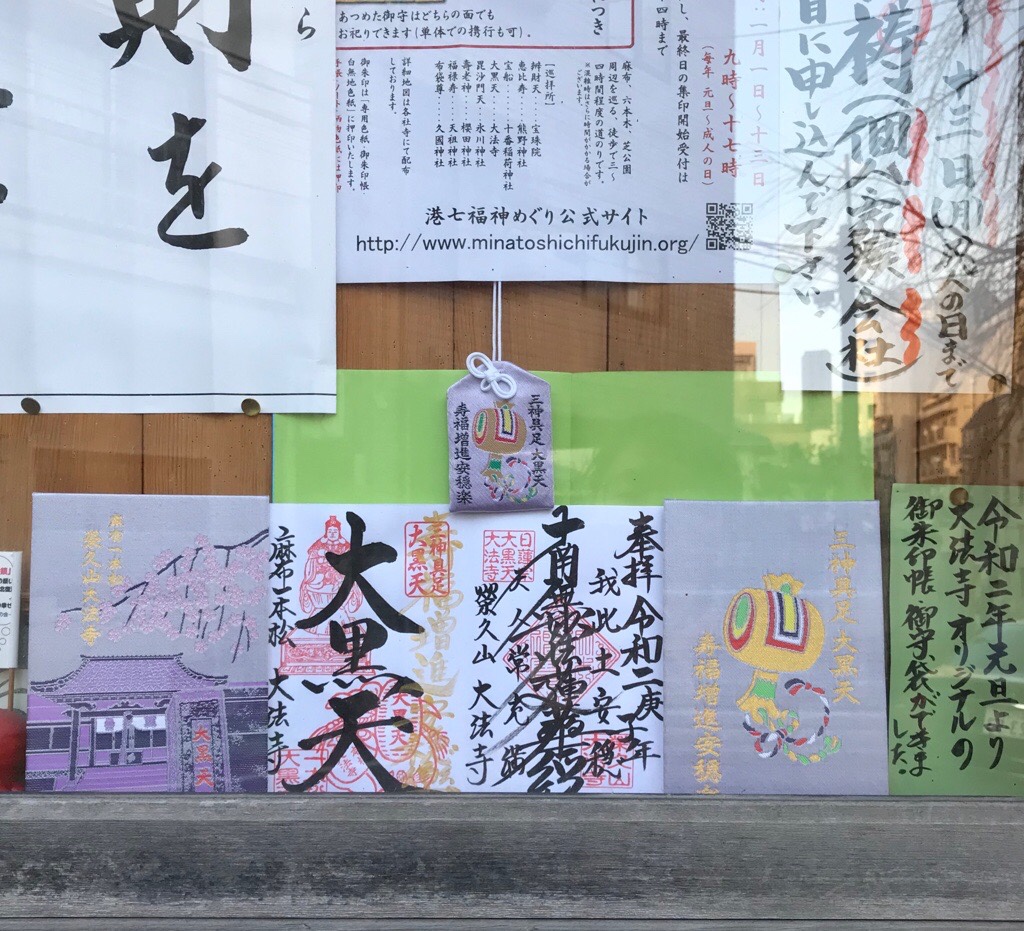

大法寺の御朱印には大黒天の印も

令和2年の元旦より、オリジナルの御朱印帳と御守袋ができたとのことです。

日蓮宗なので御首題はひげ文字と呼ばれるものでいただきました。

大黒天の御朱印には、大黒さまのお姿が見えます。

ここにもあるように、御朱印帳はオモテが桐の花と本堂が描かれ、裏には金色がきれいな打ち出の小槌でした。

ここに書いてあるように、麻布、六本木をめぐる七福神めぐりは、1月13日まで行っていました。

港七福神めぐりは七福神めぐりといいますが、宝船担当の麻布十番稲荷神社もありますので、8つの神社、寺院をめぐります。

大法寺はもちろん大黒天です。

港七福神めぐりとして行ってみてもいいですね。

運気が上がりそうな場所、パワースポットの神社、寺院が多いと思うのが港七福神めぐりです。