パワースポットと呼ばれる場所は、世の権力者やお金持ちは風水とか気の流れとして知っていたようです。

今回は、お金持ちがお住いの場所として有名な港区での七福神めぐりに行ってきました。

バツグンに気の流れがいい場所にあると思うのですよ。そこで新年そうそう七福神めぐりをしてみませんか。

七福神とは、福をもたらす神様で日本では、7体の神様が挙げられています。

一般的な七福神めぐりは、7つの寺院、神社に行きますが、ここ港区、麻布十番の近くでは、なんと8つの神社、寺院をめぐります。

中国では、その発音から8はとても縁起が良いのです。中国人に教えたら、ここの七福神めぐりをツアーにしそうなくらいです。

恭喜発財の発財の発音が八に似ているからですね。おめでとうという言葉にも使われる言葉です。「金儲けしてるか」というと日本人ならちょっと引いてしまいますが、そこは金色が好きな中国人ですから、縁起が良いとそれだけでOKです。

ですから、その点からもお金まわりのことに良さげな感じがしてくる七福神めぐりです(もちろん、場所もとてもよい)。

目次

麻布十番の港七福神めぐりに行ってきた7社・寺院ではなく8つ

さて、なぜ港区の七福神めぐりは、8社、寺院をまわるのか?麻布十番に十番稲荷神社がありますが、そこに七福神の神様が乗っている「宝船」があるからなのです。

これ、豆知識です(笑)。

七福神とは

ところで、七福神の神様をソラで覚えて言えますか?

恵比寿、毘沙門天、大黒、寿老人(じゅろうじん)、布袋、福禄寿、弁天という福の神様ですね。

大黒さまも、大黒天と言ったり、弁天さまも、弁財天と言ったりしますよね。

天部というから、「天」を付けたほうがいいのかしら。恵比寿さま以外は、外国から来た神様だということです。

弁財天さまは、インドの神様ときいたことがありましたので、以前にもブログに書いたかもしれません。

これらの福の神様を信仰しますと、七難を逃れ、7つの福を授かるということが信じられてきました。

そのため、各地で七福神めぐりというものがあると思います。ほぼ地元である川越でもありますし、浅草の七福神めぐりをしたこともあります。

特に、松の内と言われる期間に七福神めぐりをするのは、その期間に神様がいるから、という理由だそうです。

そのような七福神の豆知識よりも、実際に行った時の写真をアップしていきましょう。

(その後に、いくつかの神社、寺院に再訪していますので、その時のものもアップしています)

麻布氷川神社(毘沙門天)

元麻布1ー4ー23にある、氷川神社です。

ここが毘沙門天です。

有栖川公園の裏手にある氷川神社です。

氷川神社というと全国にありますが、ここの氷川さんは、港区の中でも住宅地の中にあります。

それにしても、港区の麻布十番にくるとこのマンションの建物が印象的ですね。私が麻布十番で撮った写真にはいつも一緒に上がっているという。

このマンションの裏手にはお寺がいくつかありまして、私の叔父もここに眠っております。

毘沙門天は、厄除けの神様でもありますね。私の中では勇ましいイメージです。

私が行ったのは、松の内ではなく12月でしたが、ここでは松の内でなくても、御朱印がいただけるようでした。

それにしても、麻布界隈は、外国の大使館が多いです。それと麻布氷川神社の裏手は、先ほども書きましたように、どういうわけかお寺が多いです。

その後に再訪。七福神めぐりの終わりの頃です。

七福神めぐりも終わりの頃になると人も少なくなっていました。

前回は大勢の人数で行ったので、御朱印もいただいていかなかったのですが、今回はいただけました。

それとともに、麻布氷川神社の御朱印もいただきましたら、根付がついてきました(干支のねずみのもの)。

七福神めぐりの御朱印よりは、麻布氷川神社の御朱印は値段が高かったです。

猫の守り、犬の守りが珍しいなと思いました。ペットを飼っている人は、ぜひ参拝を。

大法寺(大黒天)

いくつかあるお寺の中で、大黒天として選ばれたのが大法寺です。

元麻布1-1-10にあります。

麻布氷川神社から坂を下っていったところにありました。

それにしてもここの元麻布一帯は、坂が多いですね。

高台になっていたのですね。

麻布一本松大法寺というのが正式な名称なのでしょうか。後で調べたら、近くに麻布一本松という本当に、松があるようでした。

なぞのバスケットボールのネットです。シュート!

私は、大黒さまが好きなので、じっくりお祀りいたしました。五穀豊穣の神様です。それで大黒天のお姿を描いた紙は、台所に置くといいと言われています。

ここは神社ではなく、お寺ですので、二礼二拍手一礼は、いたしません。

お寺の脇には、お稲荷大明神もありました。

この稲荷大明神のすぐ隣に、港区指定保護樹林がありました。桐の花のようです。

思ったよりも小さい庭なので、きっと地下に根がはっているのでしょうね。

十番稲荷神社(宝船)

私は、ここの十番稲荷神社には何度か来ております。

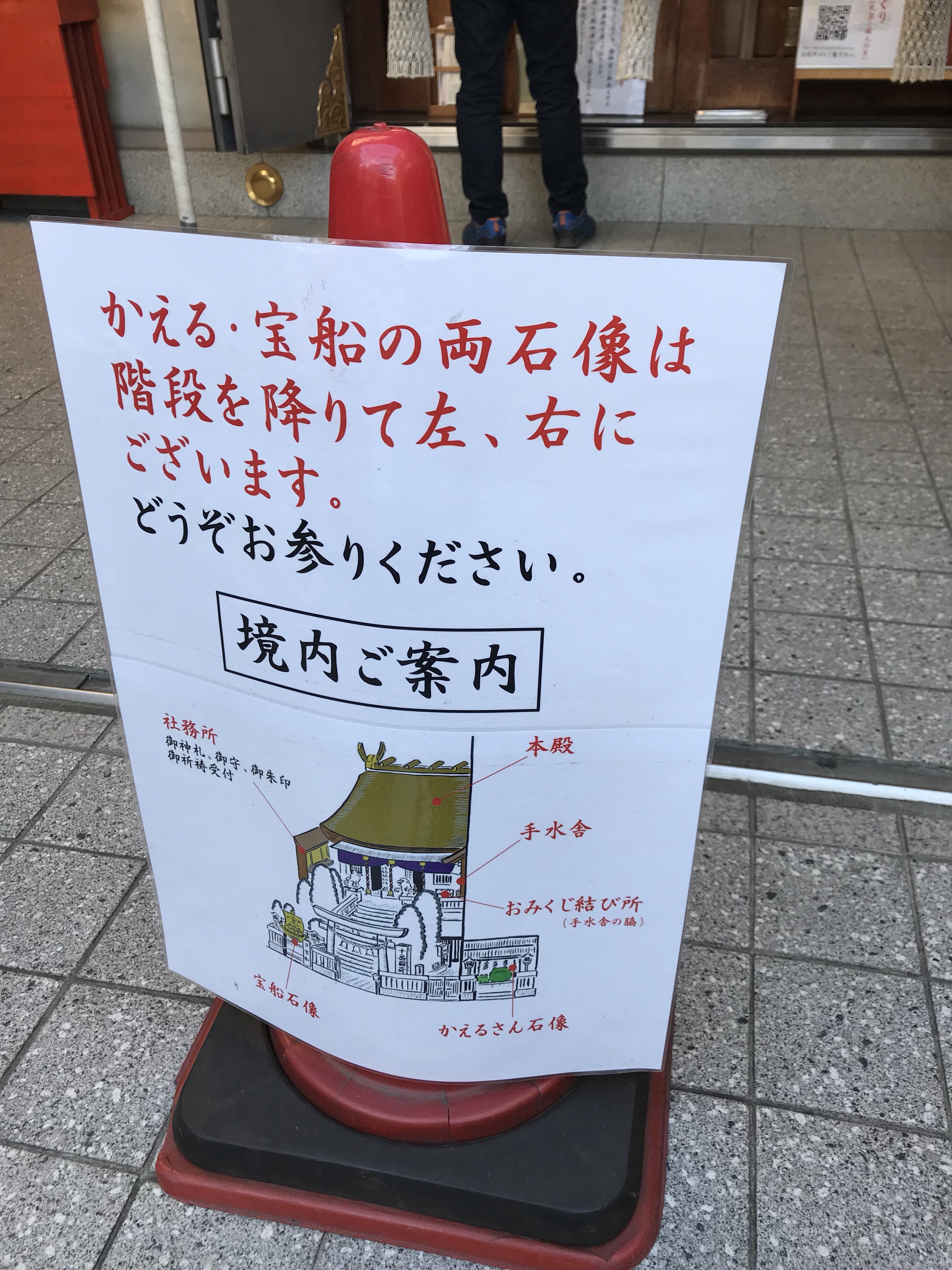

しかし、宝船と蛙の像があったことを、今回初めて気づきました!

私のように、蛙さんの石像と、宝船の像に気づかなかった人がいましたら、とにかく、十番稲荷神社の階段を上がる前、道路のところにあると覚えておいてください。

上の写真をみたら、わかるかと思います。

神社向かって左手のほうに、宝船の石像があります。十番稲荷神社を挟んで、両側ということです。

この宝船をみてしまうと、なんだか、コンプリートしたような気になりますが、まだまだ先は長いです。

東京タワーに向かって歩いていきます。

再訪の時は、かえるさんを写真に撮りました。

たぶん、お正月飾りがついているのは、お正月だけかと。

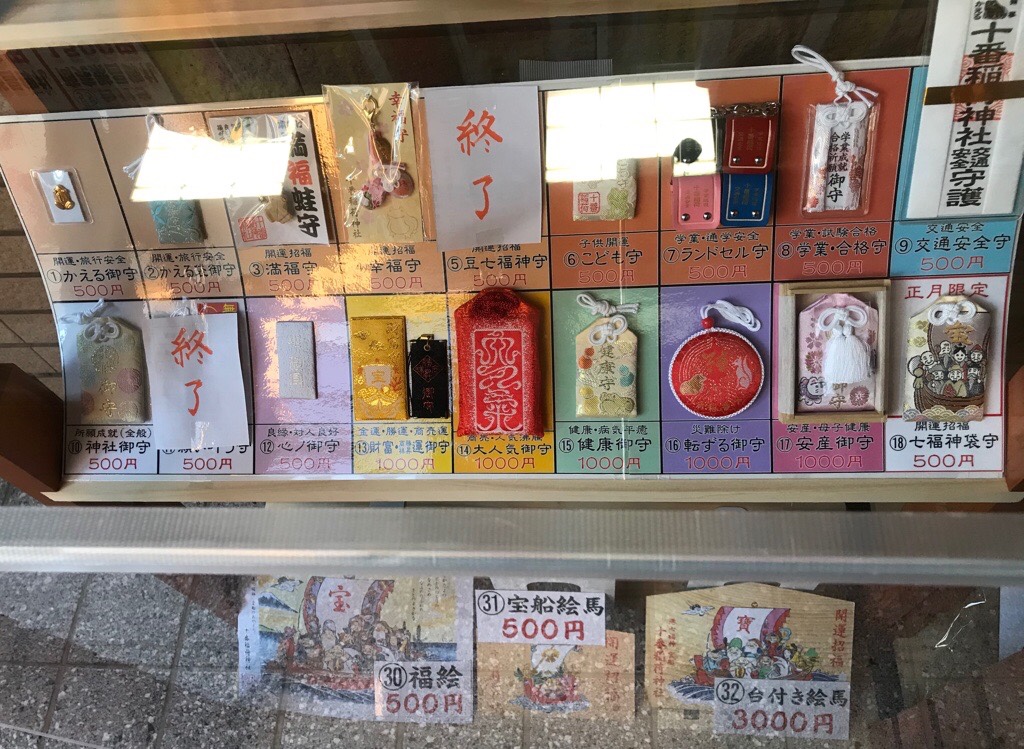

満足守があるのですね。

金箔を貼っていったかえるも「成就」となりました。満願成就のかえる様です。

願掛けの御札をおさめて、金の満ちるお守りを持ってかえる、という方法になっていました。

お正月限定の七福神守り袋もあります。

麻布十番稲荷のお守りは、種類が多いので、前もって決めておいてから、参拝するといいです。

そうでないと、社務所の前で悩むことになりますよ(笑)。

宝珠院(弁財天)

こちらも七福神めぐりの中で、少数派の寺院です。寺院は、先ほどの大法寺と宝珠院だけでしたね。あとは、七福神の神様がいらっしゃるのは、すべて神社です。

それにしても、今まで東京タワーには何度も来ていましたが、まったくこのお寺さんの存在は知りませんでした。

東京タワーの近くに、蛇塚があることは知っていましたが。

ここに弁財天様が祀られていたので、蛇塚があったのかぁと今さらながら、気づきました。

弁財天の頭には、蛇がいますし、弁財天様では巳成金の日にお参りしますよね。蛇には縁がある弁天様です。

弁天様ですから、近くには池がありました。

石神井公園も池がありますから、弁財天様がいらっしゃいます。

あと有名なところでは、上野公園内の9月の巳成金大祭で有名な不忍弁天堂ですね。あそこも不忍池があります。

そういえば、閻魔大王を見ませんでした。どこにあったのだろう?

弁財天様は、琵琶を抱えていますので、芸事の神様でもあります。

しかし、巳成金でもわかるように、お金まわりの神様でもあります。あとは、出世開運にもいいようですね。そのように書いてありました。

出世するから、金運に恵まれるのか。

お寺の拝殿のすぐ右に、蛇の石像がありました。

三すくみとして、ナメクジ、蛇、蛙も登場のようです。蛙の像はありましたが、ナメクジが見つからないです。

そういえば、蛇が夢に出てくると、お金持ちになる前兆だと聞いたことがあります。

蛇は金運アップに欠かせない存在なのですね。

1月7日までに七福神めぐりを!都会のど真ん中は港七福神

都会のど真ん中。港区にある神社、寺院をめぐる港七福神めぐりです。

今回行ったのは、七福神めぐりで御朱印がいただける時期ではありませんでした。

12月の少し早めに行ったからです。お正月の下見といいますか。

港七福神めぐりは、1月8日までなら御朱印がいただけます。ですが、なるべく松の内、7日までに行きたいですね。一部の神社では、期間限定ではなく、いつでも御朱印はいただけるようでしたが、色紙ではなく、自分で御朱印帳を持っていく必要があります。

同じ七福神でも神社や寺院の規模には差がありますから、いつでも御朱印をいただけるわけではないので、余計にこの松の内に行っておいたほうがいいですよ。

それと、私もネットで見たのですが、繭玉で作った特製のお守りが港七福神めぐりでは以前はいただけたようですが、現在はやっていない、とのことです。そのかわり、新しいお守りがいただけるそうなので、そちらをねらっていくといいでしょうね。

何事も、集めるとなるとやるものですよ。何かのコレクションをやっている人ならわかることだと思います。

熊野神社(恵比寿)

さて、今回は熊野神社から書いていきます。港区麻布台2-2-14にあります。

前回も書きましたが、七福神のうち唯一日本出身の神様である恵比寿さんがお祀りされています。

商売繁盛の神様です。

私も詳しいことは知らないのですが、熊野神社と言えば、八咫烏ですよね。地元の熊野神社でも、八咫烏です。

足が三本あるカラスです。

掲げられた提灯に八咫烏がいましたよ。サッカーJリーグでも八咫烏が描かれていますから見たことがある人も多いかと思います。

ビルとビルの谷間にある熊野神社でした。

久國神社(布袋)

こちらは、先ほどとは違い、住宅地の中にある神社でした。首都高速のある道路から一本奥の道に入ると、住宅やマンションがあるのです。

所在地は港区六本木2-1-16ですが、六本木も意外と住宅地があります。

六本木ヒルズや、ミッドタウンの再開発の時にけっこう住宅があることを私は知りました。

階段を登って、右手にいくと本殿があります。

久国神社しか行かなかったのですが、敷地内にはお寺があったり、奥にはほかにもありそうです。

ここは、地元の人が大晦日から元旦にかけて行きそうな神社ですねぇ。

拝殿すぐ隣に神社がありまして、後で調べると、猿田彦神社でした。

猿田彦神社を先に参拝すれば良かったかな。

久国神社は太田道灌が勧請したと言われて、所蔵品に太田道灌が寄進した名刀があるとのことです。

由緒ある神社ですね。

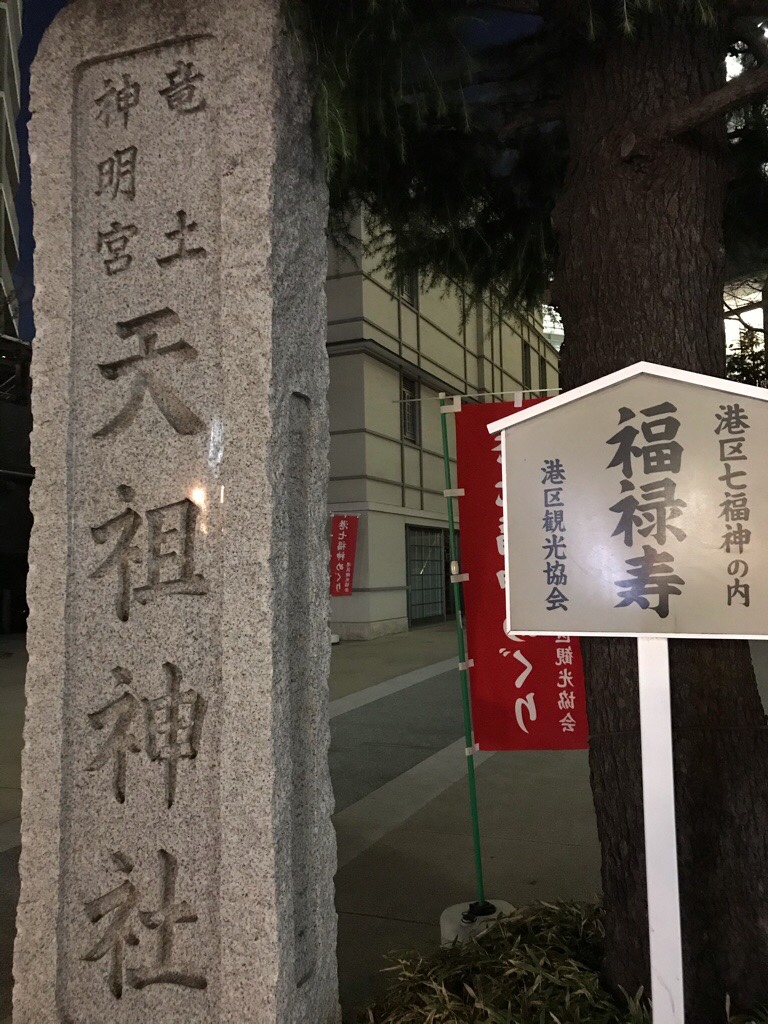

天祖神社(福禄寿)

次は、打って変わって、ビルの谷間、大都会のオアシスというような場所にある天祖神社です。

港区六本木7-7-7にあります。

天祖神社というと、ときわ台の天祖神社を思い出しますが、ここ六本木の天祖神社は本当にビルとビルの間にある神社です。

ここの天祖神社では七福神の立て札を撮り損ねてしまいました。

もしかしたら、鳥居の下にあったのかもしれません(入るのが脇の階段のほうから入ったため)。

こちらは、満福稲荷神社です(あとで知ったのですけどね)。やけに縁起の良さげな名前のお稲荷さんですね。

六本木ミッドタウン近くに、このような神社があるとは今まで知りませんでした。

ビルとの対比がよく似合います。

お参りを終えて、道を出たらブルーボトルコーヒーの六本木店がありました。六本木にもブルーボトルコーヒーがあると聞いていたのですが、ここなのかと、七福神めぐりでブルーボトルコーヒーの場所を知った次第です。

再訪時のものです。

今回は、福禄寿の看板とともに写真を撮りました。

前回の七福神めぐりの時は、まったく気がついていなかった井戸が二の鳥居のところにありました。

手押しポンプ式で、飲水ではないのですが、手にかけたり、足にかけたりするといいようです。

津田式というのですね。手押しポンプ。

こちらの天祖神社では七福神の御朱印は、300円だったのですが、天祖神社のものは、1,000円もしました。

お正月の七福神の頃と、辰の日しかいただけない貴重な御朱印です。しかし、値段が高い!

今回はやめておいて、辰の日に近くに来たらいただこうかと思いました。なんとなく、辰の日のほうが、ご利益がありそうな気がしたからです。

櫻田神社(寿老人)

最後は櫻田神社です。寿老人になります。頭の長い神様ですね。

所在地は港区西麻布3-2-17にあります。

ここは特定の期間のみいただける御朱印帳があるそうです。それも櫻田にちなんで桜の印だとか。

そう言えば、寿老人の神像が境内の福壽稲荷社に祀られているそうなのですが、毎年1月1~8日に限って、御神像を一般公開しているそうです。長寿の神様、寿老人の神像をみて長生きをお祈りしたい時は、ぜひ、その期間に行ってみてください。

それにしても後で知ること多いです。七福神めぐりでも、ある程度予習して行ったほうがいいかもしれません。

一回階段で上に上がり、そこに鳥居がありますが、まっすぐ先ではなく少し、左寄りに拝殿がありました。

六本木ヒルズは目の前にありますし、六本木駅からも歩いていける範囲です。

ただ、意識していないと通り過ぎてしまいそうな場所にある神社です。

こちらが先ほど書いた福寿稲荷社ですね。お稲荷さまです。

目の前はグランドハイアット東京ですし、大都会のビル群の近くに、このような神社が今でもあるのです。商売繁盛で参拝する人もいることでしょう。

途中、少し寄り道もしたので、港七福神全体(宝船があるので八箇所)をめぐって三時間半くらいかかったように記憶しています。

最後に。距離はあるので歩きやすい靴をおすすめ

東京の七福神めぐりの中では、比較的距離を歩くほうではないかと思うので、なるべくスニーカーなど歩きやすい靴で行くといいですよ。

それにしても、港七福神は、麻布十番商店街も通りますが、六本木ヒルズやミッドタウンの近くを通るので大都会東京という雰囲気で、ビルとの対比で比較的小さめの神社、寺院をめぐるのも(都会のオアシスとして)面白いと思いますね。

七福神の御朱印がいただける時期は、特製のお守りもいただけるそうです。縁起が良さそうな絵柄のお守りで、それを集めると宝船になるそうなので、これまたコレクション欲が高まりそうです。

その後に一部だけお守りを買うことができました。

麻布氷川神社にも行ったのに、買うのを忘れてしまったので、3体のみ。

そのため、裏返すと七福神の宝船になるというのが、中途半端です(笑)。

龍の顔のところは、龍土神明宮である天祖神社のお守りがきます。

「福」の字のところは、大黒天の麻布大法寺です。

宝船の「宝」の字がある帆のところは、麻布十番稲荷です。

それぞれ裏側にも意味があるのです。

また、七福神めぐりのときに、少しずつ集めていきたいと思います。宝船の完成図はいつになったら、出来上がるのか?