目次

善国寺で毘沙門天のミニ尊体を買ってから、次は、大黒さまの経王寺へ(牛込柳町駅近く)

前回は、善国寺で毘沙門天と、ひめ小判を買ってから新宿山の手七福神めぐりをスタートさせた話で終わってしまいました。

昨年は、元相山の手七福神めぐりでしたが、今年は、新宿のほうの山の手七福神めぐりです。

前回の記事はこちら

善國寺へ初寅の日にムカデのひめ小判(金運アップ祈願)をいただいてきた七福神めぐりも

私もいろいろな七福神めぐりをしてきましたが、中には、途中でやめてしまったものもあります。

今回の新宿山の手七福神めぐりも、途中で諦めかけましたが、最後までめぐることができました。

それもこれもミニご尊体のおかげです。やはり人間、コレクションしますと、最後まで集めたくなるものです。

上の写真を見てもわかるように、秘仏公開です。文化財と書かれていましたよ。

開運火防、大黒天、新春特別御開帳です。

今しか拝見できないとなると、見たくなるのが人の常です。

元日から1月7日の午前9時から午後5時までとなっています。

都内の七福神の御朱印は9時から午後5時までが多いですね。

御開帳については、七福神めぐりで集めたミニ尊体に、子の日には、大黒天の祭日開帳所願祈祷と書いてありました。

七福神めぐりの時は、このように旗が立っているのでわかりやすいです。

階段を上ってすぐに本堂がありまして、その本堂向かって右手に大黒さまのお堂(そちらで公開)があります。

経王寺の大黒さまは、慶長三年(1598年)に現在地に安置され、霊験あらたかで、大願成就の御利益ありと言われているそうです。

本堂向かって右手の大黒天のお堂です。

ここで御朱印をいただきます。

大黒さまの開帳に出会えたので、春から縁起がいいです。

また、花祭りの時にでも来たいです。

「当山に安置し奉る開運大黒天はその昔中老僧日法上人の作にして開山日静上人一夜不思議の霊夢を感得し慶長三年身延山より」「現在の地に堂を造りて之に安置し以来江戸時代を経て今日迄庶民の間に福を招来する行事が連綿と生き続き信仰の的となっている」と書かれていました(途中どうしても出ない字があったので、中略ですが)。

本堂すぐ横には、水子観音もありました。

善国寺に比べたら、かなり小さいお庭でしたが、大黒天だらけです。

えんまん大黒なんて、いいですねぇ。善き縁が満ちて人生円満にして福寿豊かなり、です。

経国寺は、甲子の日に来てもいいですね。これだけの大黒さまに囲まれます。

私は大黒さまが好きなので、激写です。打ち出の小槌を振り上げています。

そういえば、大黒天のお堂で、御朱印をいただいている間にお堂のところに、打ち出の小槌(お賽銭箱のすぐそば)がありまして、願い事を心の中で唱えて、3回振ることになっていました。

その時、これくらいのアクションで振ればよかったか。

甲子講という文字も見えますね。大黒さまのお祭りです。小さいながらも、凝縮されたお庭です。

三面大黒天も見に行ったくらい大黒天が好きなので、経国寺の秘仏公開は嬉しいかぎりです。

お正月なので、お正月バージョンなのでしょう。絵馬の下にも大黒さまがいます。

ミニ門松のところに、です。

善国寺のところからは、だいたい都営大江戸線に沿って歩きます。牛込神楽坂駅に向かっていき、その後は、牛込柳町駅を目標に歩きますと、経王寺です。大乗山経王寺は駅からすぐなので、ここまでは地下鉄乗る人もいるのかしら。

でも、健康のためには、歩いたほうがいいと思うのです。平坦な道でしたから。

そこから若松河田駅を目指していきます。若松町交差点が少しわかりにくいかもしれません。地図にもそこを気をつけるように書いてありました。細い道もありましたが、ほぼY字の交差点です。

とにかく大江戸線の駅を目標に歩きます。

次は抜弁天の厳島神社へ(弁財天)

弁財天様の神社へ向かっていきましたが、途中このように看板が建てられていましたので、迷うことなく着きました。

比較的大きな交差点のところにあります。

この交差点のところに神社や寺院が集中です。抜弁天(ぬけべんてん)は、通称なのだそうです。

弁財天ですから、水はあるのかなと思いましたら、大きめの池がありましたよ。水の神様ですからね。神道では古事記に出てくる神様だそうですよ。七福神の中では唯一の女性です。

「田畑の農作物にとって最も重要な水を供給するので、五穀豊穣の守り神になった」ということがリーフレットに書いてありました。

芸事の神様でもあり、恋愛の神様でもあり、また財運の神様でもありますね。

境内につきバイク通行禁止と書いてありますが、ここから境内を南北に突き抜けることができるようになっています。

すぐそばにビルがあります。ビルの谷間にある弁天さまです。

境内が南北に通り抜けでき、また苦難を切り抜けられる弁天社、いわゆる抜弁天として庶民から信仰され、江戸六弁天、山の手七福神の一つに数えられました。神社付近一帯は、江戸時代の犬小屋跡です。

五代将軍徳川綱吉は天和2年(1682)に世継の徳松を亡くした悲しみから、貞享2年(1685)以降、数回にわたり生類憐れみの令を出しました。元禄8年(1695)には中野に一六万坪、大久保に二万五千坪の犬小屋を設けて野犬を収容しました

新宿観光協会のサイトによると、通り抜けできることから、苦難を切り抜けられてる弁天さまになったのですね。

そのうえ、付近一帯が江戸時代の犬小屋跡だったとは。。。

池の上が手水舎になっていました。

ここの弁財天は、お正月7日まで御朱印を受け付けますが、それ以降は、西向天神社のほうで御朱印をいただくことになっているそうです。

それで、この弁財天さまと縁があるのかと思って、西向天神社のほうにも行きました。

ですから、このように開いているのでも7日までなのでしょうね。

いい機会なので、しっかり参拝をしました。

向かって右側に御朱印をいただける社務所があります。

こちらもいつもは開いていないのでしょう。

ミニご尊体には、

「境内に池なきも霊井ありて如何なる旱魃の年と雖も水の乾るることなく之を飲む者は病苦を免れ、之を撤する処火災なし之に依て信仰の輩益々多く社運降盛江戸五大辨天の一に数えらる」

とのことが書かれていました。

そして、「今尚祈願する者は無量の財宝を授かり、如何なる苦境をも切抜け得らるると抜弁天の称生まれて」ということが書いてありました。苦境を切り抜けられるのですね。

先程書きましたように、反対側の鳥居です。

こちらから出て、次の壽老人の法善寺へと向かっていきました。

ここは3つ寺院、神社がありますから、どこから回るのかは、その人によって違うことでしょう。

まねき通りという通りを通って法善寺(寿老人)へ

次は、商店街らしき細い道を通って、法善寺へと行きました。

私が行った時は、誰も参拝していなくて、本当にここでいいのかと心配するほどに。

七福神めぐりの時以外は檀家さんしか訪れていないのかと思うほどでした。

しかし、しっかり寿老人と書いてありますので、中へ入ります。

春時山法善寺です。

寿老人と福禄寿はセットで考えられますよね。老人星の化身です。

不老不死の薬を持っているとか言われています。長寿の神様です。

本堂の左手には、浄行菩薩さまのようでしたので、水をかけてみました。

その後、本堂で参拝しました。

ミニご尊体には、

「抑々当寺の寿老人は昔、駿州大久保に三沢某なる者ありて七面社を奉安し深く帰依せしを万治年間当所にて遷座せるものなり(之れ江戸に七面社を勧請せし初めなりと云う)」と書かれていました。

「当寺に伝教大師御自作の大黒天安置しあるを知り之に寿老人を配し奉らんとて尊像を諸方に索めけるに一夜不思の霊夢を感得し之を小石川辺の民家に得たりしかば大に喜び直ちに当寺に寄進し信仰殊に深かりしかば家運益々繁栄となれりと云う」ということも書かれていました。

新宿観光協会のサイトによると、

『寿老人』をまつるほか、本堂には保存状態も良好な極彩色の『七面明神像』(新宿区指定有形文化財)が安置されています。

とのことですが、御朱印に夢中になってしまい、七面明神像はわからないままで。

本堂向かって右手のところで、御朱印をいただきました。庫堂ですかね。そこに寿老人もお祀りしてあります。

私が出ようとした時に、団体で7,8人くらい並びまして、時間によって人が多い時と少ない時があるのだなぁと感じました。タイミング次第ですね。

それまでの厳島神社にしろ、経王寺にしろ、善国寺にしろ、人がいっぱいという感じでしたから。

特に善国寺は、神楽坂の賑やかな場所にありますからね。訪れる人も多かったです。

さて、次は、七福神というよりは、厳島神社と縁がある、西向天神社の方へと行ってみることにしましたよ。

法善寺のある商店街が突き抜けていき、花屋さんのところを曲がりますと、西向天神社の裏手の鳥居がありました。

西向天神社

厳島神社の社務所が開いていないときは、こちらの西向天神社で御朱印をいただくことになっています。

私が商店街方面から行ったのは、西向天神社の裏参道だったようで、そちらには収蔵庫らしき場所もありました。

子どもたちが遊べる遊具もあります。

境内は広めで、天神社らしく、梅の花の飾りがあります。

提灯にも、梅のモチーフです。

今の時期は、合格祈願で参拝する人も多いのでしょう。

合格祈願に来たよう人たちもちらほらと見かけました。

七福神めぐりの人は、厳島神社が開いていたら立ち寄らないのかな。

今度は表参道のほうから降りまして、七福神めぐりのコースに戻りました。

大きめの道路に戻って、次は、永福寺です。

大久保山永福寺(福禄寿)

寿老人とセットで考えられることの多い福禄寿は、弁財天とともに、3箇所が固まっています。

比較的ここは、クリアしやすいですね。職安通りというのでしょうか。大きめの通りに沿ってありましたので、非常にわかりやすい場所にありました。

ここの近辺で3箇所行くことができましたが、急がないと、御朱印は午後5時までとなっています。

こちらは永福寺の本堂です。いつもは檀家さん以外はそれほど人が来ないのかしら。

こちらも静かなお寺さんでした。

本堂で参拝してから、後ろの福禄寿にお参りします。

福禄寿は、中国出身で、南極星の化身であり、長い頭が特徴的です。

年齢も数千年を越えるといわれることから、長寿の神様になっています。

お堂の中に福禄寿が安置されています。周りをみると、高台に感じました。

いただいたミニ尊体の中には、

「昭和九年に豊香園より当山に移転し、安置す」と書いてありました。

別のところにあったのを移転したようです。

その前の部分には、

「当山に安置し奉る福禄寿は嘉永年間鈴木源蔵豊玉村に居住し植木師を業とせしが曾て信州善光寺に参詣し帰途犀川の辺にて一奇石を得たり此を家宝とし且秘蔵して日々礼拝供養怠りなかりしその利益やありけん家運日毎に繁栄し其の子為吉の代に至りては狭隘を感ずるに至れるを以て現在の地を選びて居を移し益々信々怠ることなし」とも書かれていました。

植木職人が秘蔵していたのですね。

さて、永福寺をあとにして、今度は、東新宿駅方面へと歩いていきます。

あと二箇所です。

稲荷鬼王神社(恵比寿さま)

ここ、稲荷鬼王神社は、グーグルマップに従って行ったのですが、西向天神社のときと同じく、裏参道から入りました。

境内には、見どころがけっこうありまして、午後五時までに次の布袋様へ行かないといけないという時間制限がなければ、もっとゆっくり見たかった場所です。

神社の裏手から入ったのですが、これは富士信仰ですよね。富士塚のようです。

藤開山となっていますが。字は違えど、九合目、七合目、六合目と文字が見えます。

境内はビルとビルの谷間にあるような場所なのですが、いろんなものが置いてありました。

まずは、恵比寿神社を参拝します。

ここの鬼王神社では、10月19日と20日に、恵比寿祭りがあるそうです。

商売繁盛のお祭りですね。恵比寿様ですから。

べったら漬のお店や露天、バザーも出るそうで、さらには「昭和の時代展」も行なっているそうです。

懐かしい品がでてきてたくさんの資料が展示されるとのこと。

その時に「福寄せ」や恵比寿祭り特性の御神札、恵比寿土鈴が購入できるそうですよ。

希望者には恵比寿大黒祈祷も行うとか。

そういえば、鬼王神社には、鬼王土鈴があるそうで、それはかわいい鬼の子の鈴です。

平成27年まで売っていて中断していたそうですが、新しい工房で作るようになって、現在は鬼王土鈴も買えると書いてありました。。

恵比寿神社の前には、手水舎というのか、手水岩のようなものがあって(水琴窟と書かれていたがよくわからず)、そのお向かいには「かえる石」がありました。ちなみに鬼王神社には、水琴窟が二箇所あるそうです。

ここから水を汲みまして、かえる石にかけて、願い事を唱えて、かえる石を撫でると、叶うのだそうです。

こちらがその「かえる石」なのですが、蛙といわれれば、蛙に見えなくもない、岩です。

順番としては、まずは恵比寿様に参拝してからとなります。

手水(恵比寿神社向かって左手)から柄杓で「かえる石」に水をかけ、次に、「かえる石」をこすりながら、心の中で、願う言葉によって違うのですが、三度唱えます。

健康を願う人は、「若かえる」、金運を願う人は「金かえる」、縁結びを願う人は「想いの日の心が自分にふりかえる」など「かえる」なのです。

その後に、もう一度、恵比寿様にお参りですよ。

これを忘れずに。

恵比寿さまに再度、参拝しましたよ。

もっと稲荷鬼王神社にいたかったのですが、次のことを考え、恵比寿祭りにまた来ようと思いました。

恵比寿様は、日本古来の神様ですよ。

福を表す鯛と福を釣る釣り竿を手に持っています。それで、海の神様でもあるのですよね。

もちろん、商売繁盛の神様でもあります。

このようにビルの谷間にありますが、恵比寿祭りは賑やかなのでしょうね。

夜のご祈祷もおこなっているとか。

鬼ということで、厄除けもおこなっているようです。鬼王神社というような鬼が王となる神社は非常に珍しいのだそうです。

厄年の人への贈り物として「七色の財布」については、こちらの記事も参考にしてください

>>>厄除けに【おすすめ】七色が入った財布を贈り物にー自分へのプレゼントにも

お正月3が日に限っては、普段ご祈祷以外は上れない社殿での昇殿参拝ができるのだそうです。昇殿参拝者には、御神酒、ご祈祷符、お供をいただけるそうです。

ご祈祷符は財布に入れてもいいそうで、今度は3が日に行ってみたくなりました。

ほかにもさまざまなものがあって、ゆっくり来たいものです。

そうこうしているうちに、最後の布袋様に間に合うか?

霞関山太宗寺(布袋和尚)

新宿御苑前駅に近い場所にある太宗寺です。

ここでラストです。中国出身の禅僧が、布袋様、布袋和尚です。

今までは、神様となっていましたが、布袋様は実在した人物と聞きまして、驚きです。

布の袋をもっていたから、布袋様なのです。

ちなみに我が家にもだれからもらったのかわかりませんが、布袋様の像があります。布袋に福財が入っていたはずなのだが。。。

周りは新宿2丁目なので、繁華街なのですが、ここだけは静寂な場所になっていました。

新宿の繁華街に、境内がこれほど広くとれるとは。

えんま大王の像があるそうですが、お堂は閉まっていました。

隣には、お地蔵様です。江戸六代地蔵と言われますが、大仏様のようにかなり大きい、お地蔵様です。

そういえば、巣鴨地蔵通り商店街の入り口のところにも江戸六大地蔵がありました。そのうちの一つだったのですね。

地蔵経を唱えればよかったか。

本堂の左手には、稲荷社と、塩かけ地蔵さまが。

首までお塩に埋まっています。なんでもここでお参りすると「おでき」できものが治るのだとか。

それも先に参拝したあと、お塩をそのお地蔵様のところからひとつかみいただいて、家に持ち帰り、おできが治ったら、いただいた倍のお塩をもってきてお礼参り(倍返しのお礼参り)をするのだそうです。皮膚科の先生にも知られているお地蔵様だそうですよ。

こちらは、江戸六大地蔵といい、塩かけ地蔵といい、昔からお地蔵様が有名なお寺さんなのでしょうか。

なんとか、5時までに太宗寺に到着しましたが、約3時間かかって神楽坂から新宿2丁目まで歩いてきました。

途中の時間配分がよくなかったので、後半、急ぎすぎました。

もっと時間に余裕をもって行くべきでしたね。お正月の松の内でしたら、まだまだ人出もあるので、御朱印を待つ時間もありますから、歩くのだけなら、2時間半(リーフレットなどにはそのように書いてあります)でいいのでしょうが、3時間はみておいたほうがいいと思いますよ。

私の場合は、写真を撮りながら、という点もありましたけどね。

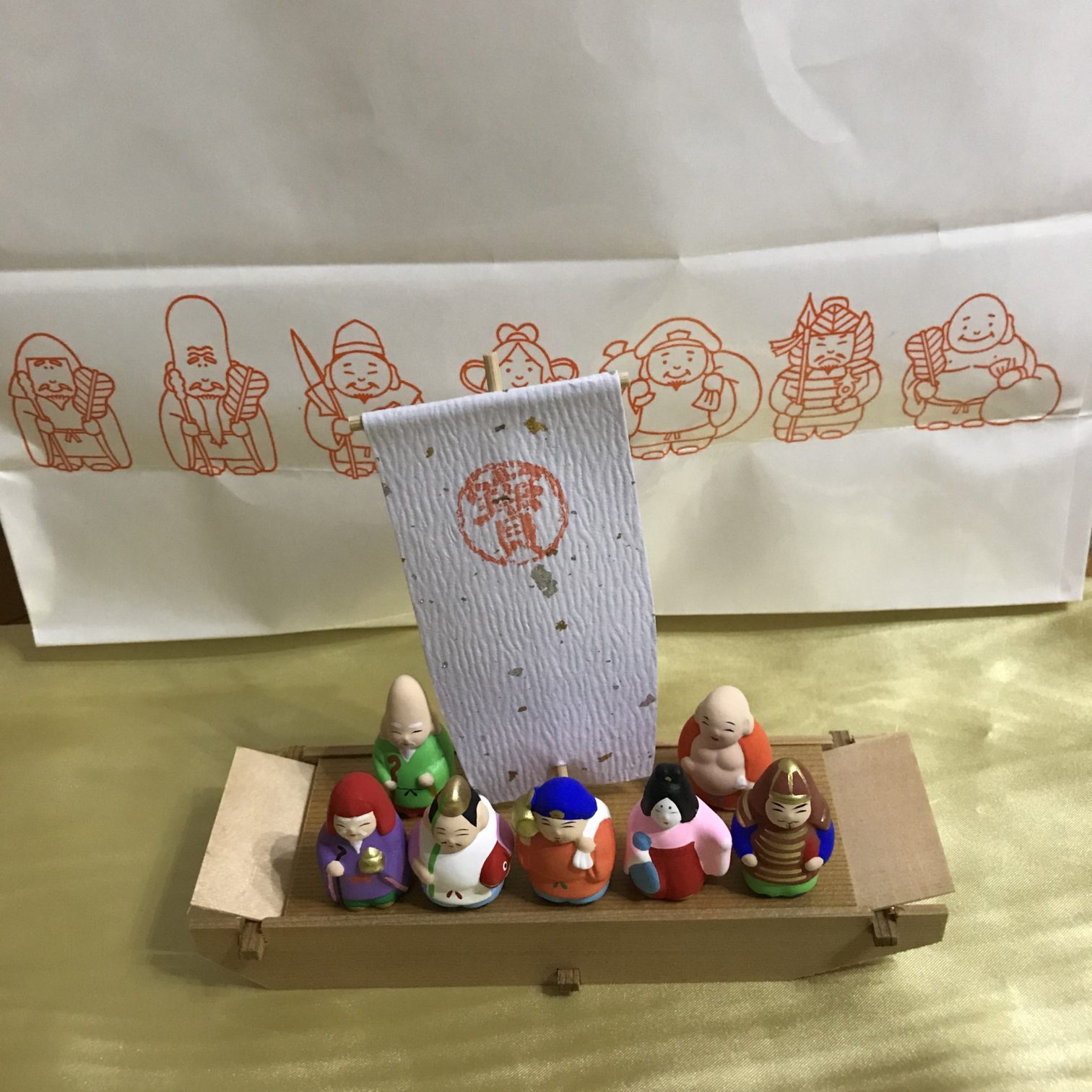

ミニご尊体を宝船に

私は、他にも荷物があったので、後ろにみえる紙袋をいただきまして、お舟を入れて、ミニご尊体をひとつ、ひとつ購入していきました。

このご尊体をゲットする目的があったからこそ、3時間かかっても最後まで巡ることができたような気持ちです。そうでなければ、途中で、投げ出していたかも。間に合うかわからないから、もういいかって。

そう思うと、このミニご尊体があったからこそ、最後までたどり着くことができたのだなぁと思います。

元祖山の手七福神も、ミニダルマをもらいながら、巡っていったという話を聞きましたが、新宿山の手七福神めぐりは、このミニご尊体を全部クリアする!という目標を持ちながら、歩くといいですよ。

私は今までは、七福神めぐりというと、仲間たちと一緒に行ったために、途中で諦めることはなかったですが、ひとりでめぐるなら、7体ゲットは、いい目標になる(途中で諦めることなく)と思いました。

あとは、最初に訪れた寺院なり神社なりで、「新宿山の手七福神めぐり」のリーフレットをいただいておきまして、そこに書かれた地図をみながら歩くといいです。